1. Zwei toponomastische Fragerichtungen: zurück und her

Der vorliegenden Beitrag1 befasst sich in methodisch unkonventioneller Weise mit der vordeutschen Schicht der süddeutschen und alpinen Toponymie. Die etablierte Forschungstradition soll damit zwar keineswegs grundsätzlich in Frage gestellt aber doch um eine komplementäre Vorgehensweise bereichert werden. Es wird sozusagen die umgekehrte Richtung eingeschlagen, um den historischen Abgrund zwischen der Spätantike und dem (hoch)mittelalterlichen Beginn der Namenüberlieferung zu überbrücken: Anstatt von den überlieferten Namen auszugehen und mögliche antike Etyma zu (re)konstruieren wird der Ausgangspunkt in der archäologischen Überlieferung angesetzt und danach gefragt, ob gesicherte Fundorte und Befunde einen Weg zur Erklärung der überlieferten Namen weisen. Bevor dieses Verfahren exemplifiziert wird, ist die folgende Vorbemerkung sinnvoll.

2. Synchronische Vorbemerkung zu Toponymen auf appellativischer Basis

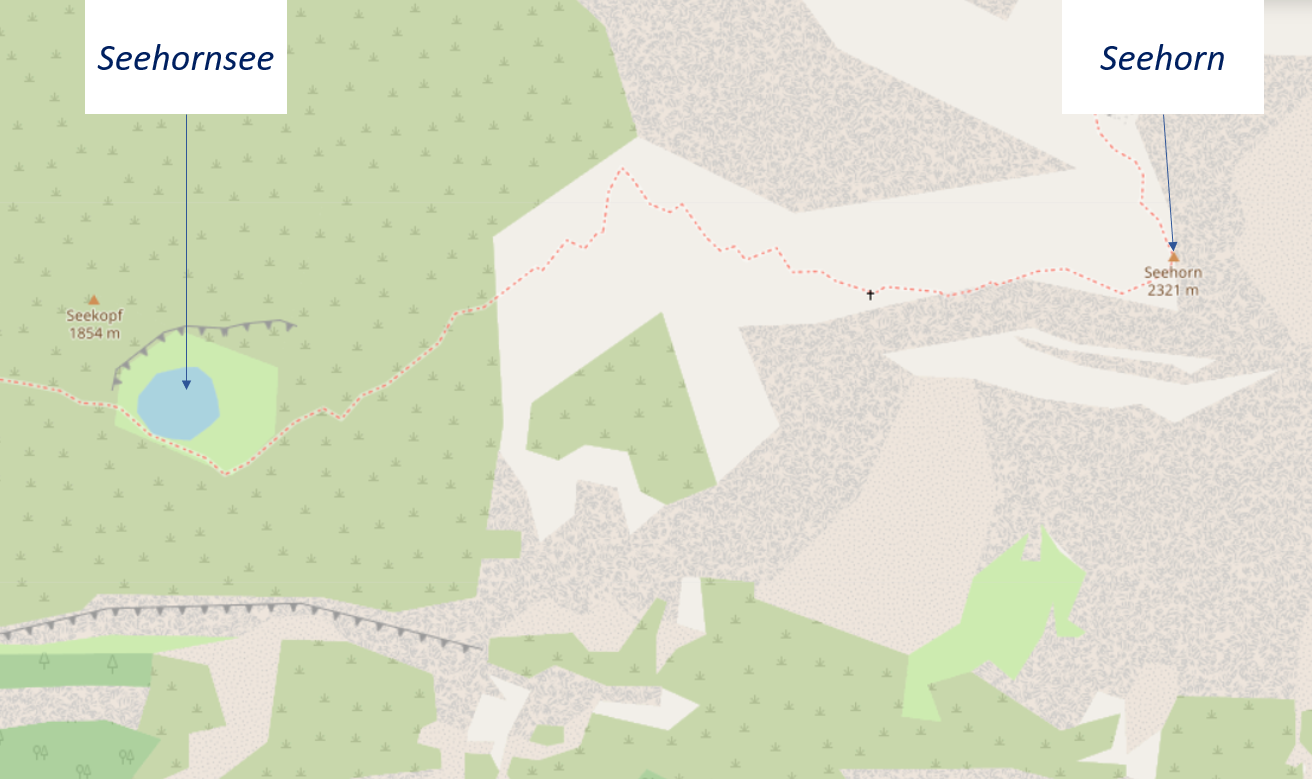

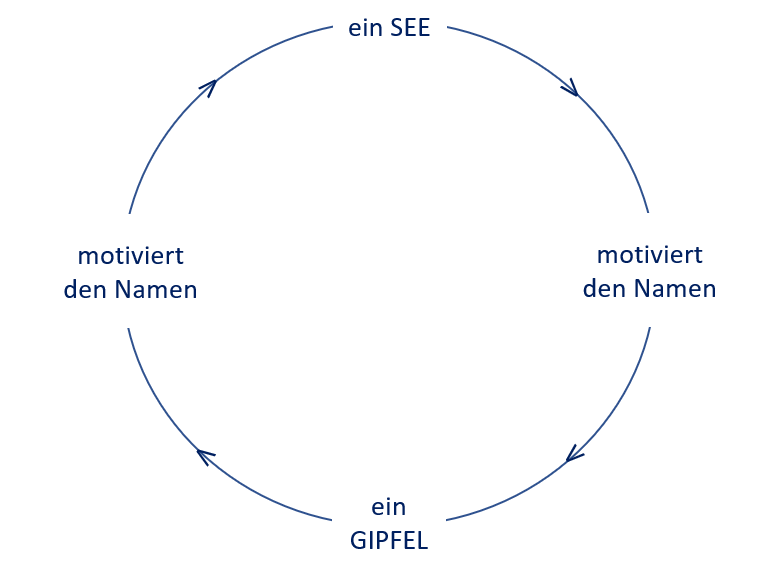

In der Zeichen- und Bedeutungstheorie wird zu recht auf den grundlegenden Unterschied zwischen Eigennamen (Nomina propria) und Appellativen (Nomina appellativa) hingewiesen: Während Eigenamen auf unikale Ausschnitte der Realität (z.B. München) referieren, bezeichnen Appellative Klassen oder Kategorien von Realitätsausschnitten (z.B. deu. Stadt). Es ist jedoch wichtig, dass dieser Unterschied nicht eindeutig aus der Form (aus dem Signifikanten) des Zeichens abgeleitet werden kann, sondern aus der Funktion des Zeichens im Sprachgebrauch resultiert. So werden Appellative, insbesondere solche mit generischer und semantisch trivialer Bedeutung häufig in onomastischer, speziell in toponomastischer Funktion gebraucht. Man denke z.B. an die zahlreichen Ortschaften im deutschsprachigen Raum, die Berg oder Hof heißen. Dergleichen Namen sind aus der Ferne betrachtet, d.h. für Ortsfremde, stark unterspezifiziert, aber für Einheimische hinreichend. Nicht selten motivieren sich mehrere Namen auf der Basis trivialer Appellative sogar in zirkuläre Weise gegenseitig. Man vergleiche z.B. die folgende BERG-SEE-Konstellation in der Nähe von Weißbach bei Lofer im österreichischen Pinzgau: Ein BERG wird nach einem benachbarten See als Seehorn bezeichnet, während der Name dieses SEEs seinerseits durch BERG motiviert wird; er lautet nämlich Seehornsee (vgl. die folgende Karte):

zirkuläre Motivation zwischen SEE und GIPFEL I (interaktive Karte https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?page_id=133&db=231&tk=4898&layer=1)

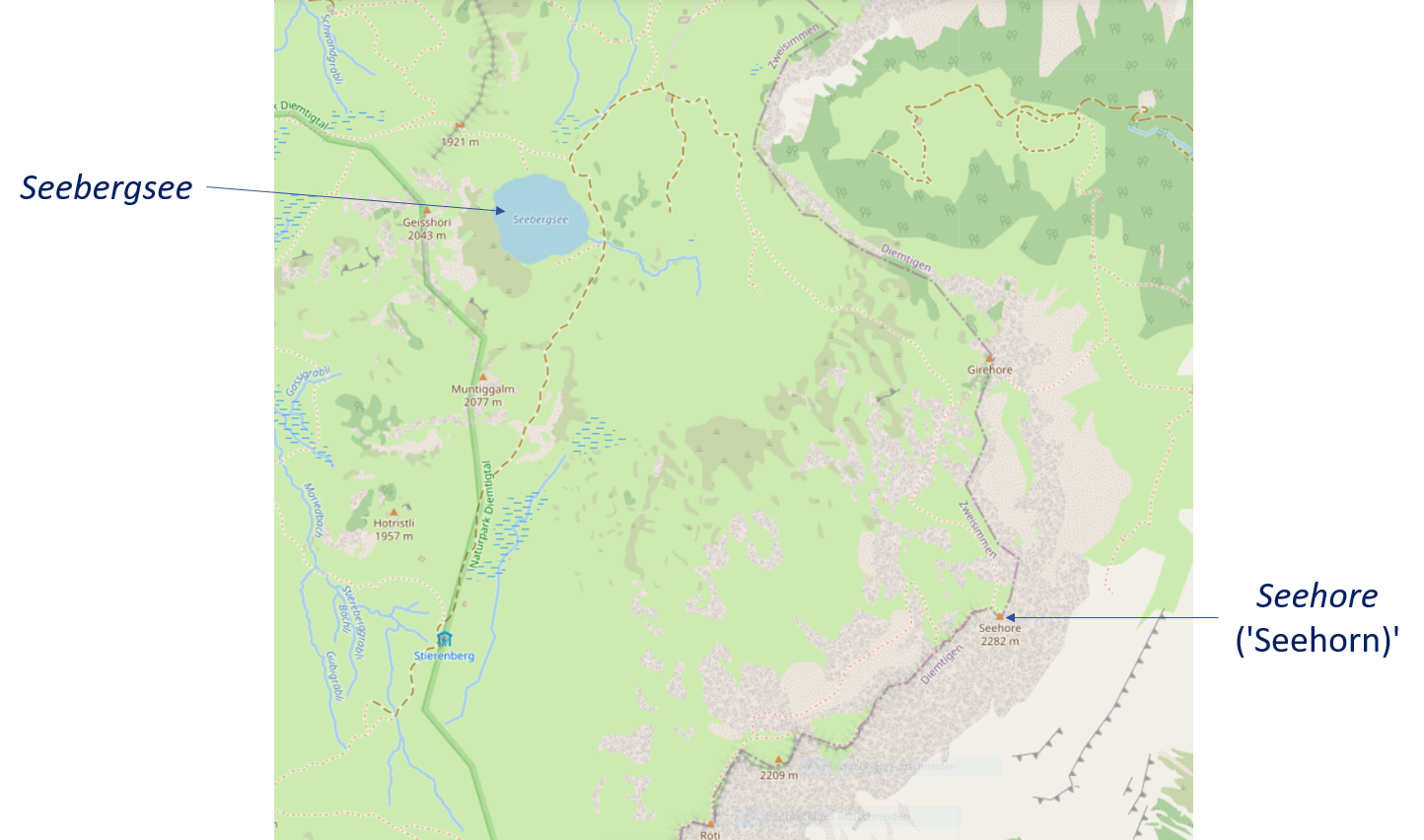

Ein fast identisches Beispiel findet sich im Naturpark Diemtigtal bei Zweisimmen, im Kanton Bern, wo der SEE in der Nähe des BERGs Seehore (Hore ist eine alemannische Variante von Horn) Seebergsee heißt:

zirkuläre Motivation zwischen SEE und GIPFEL II (interaktive Karte https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?page_id=133&db=231&tk=5008&layer=1)

-

Onomastischer Zirkel

Die synchron evidente, weite Verbreitung semantisch elementarer appellativischer Basen ist von großer heuristischer Bedeutung für die diachrone Toponomastik; in Gegenden, in denen ein Sprachwechsel stattgefunden hat, sollten mindestens die beiden folgenden Maximen beachtet werden:

- Maxime der Remotivation

Es ist einerseits damit zu rechnen, dass die Namen, die durch den Sprachwechsel demotivert und unverständlich geworden sind, teilweise eben durch elementare Appellative der ‘neu’ etablierten Sprachen remotiviert und ersetzt wurden. - Maxime der Kontinuität

Andererseits zeichnen sich Namen und insbesondere Topo- und Hydronyme durch eine ausgeprägte Resilienz aus, so dass sie einen lokalen und regionalen Sprachwechsel häufig überdauern. Diese historische Kontinuität der Namen ist quasi selbstverständlich, denn sie ergibt sich aus der wichtigen Rolle, die sie für die Orientierung im Raum spielen. Wenn Toponyme also synchron unverständlich sind, liegt es nahe, sie auf ebenfalls elementare Appellative der ersetzten Substratsprache zurückzuführen.

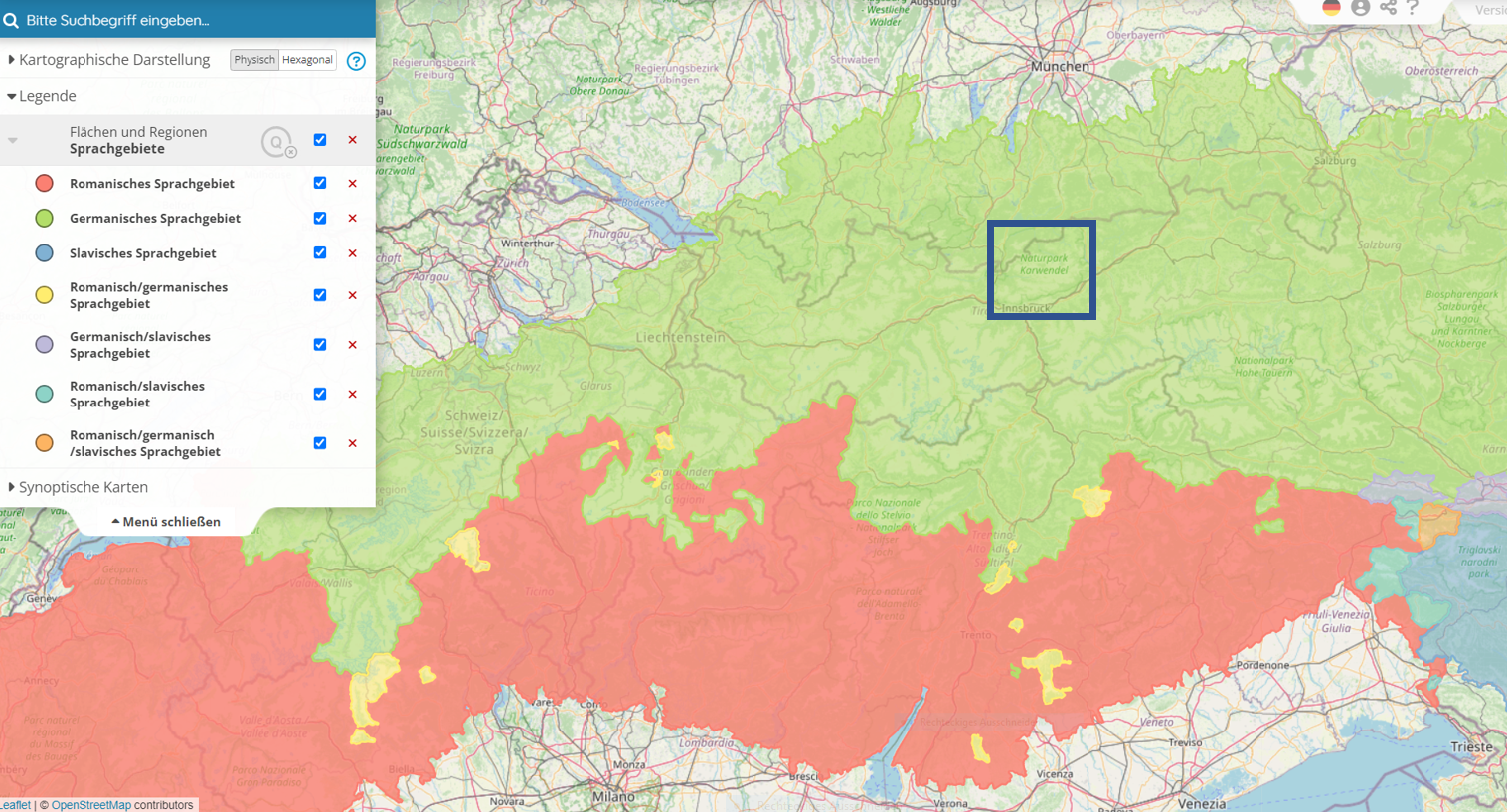

3. Substratale Toponomastik in der Romania submersa

In der sogenannten Romania submersa, d.h. in den Gebieten, die zwar einst zum Römischen Reich gehörten, in denen aber seit Jahrhunderten nicht mehr romanische, sondern germanische oder slawische Sprachen/Varietäten gesprochen werden, begegnet man allenthalben toponomastischer Kontinuität aus lateinisch-romanischer Zeit. Dabei sind mehrere Szenarien zu unterscheiden, die sich nach abnehmender Plausibilität staffeln lassen.

3.1. Szenario I: evidente Kontinuität und Herkunft aus dem Substrat

Ganz eindeutige Fälle von Kontinuität sind dann gegeben, wenn Toponyme aus der Antike überliefert wurden und in der aktuellen Namensform mehr oder weniger klar wiedererkennbar sind (Typ 1.1). Eine zentrale Quelle für die Ermittlung dieses Typs ist die sog. Tabula Peutingeriana , die auf ein Itinerarium des IV. Jh. n.Chr. Zurückgeht (https://it.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana). Hier zwei bekannte Beispiele aus Tirol und aus Oberbayern:

-

-

- Matreio (Tabula Peutingeriana), heute Matrei an der Nordseite des Brenner (<https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/it?page_id=27&noredirect=it_IT&db=xxx&tk=4906>);

- Parteno (Tabula Peutingeriana), heute Partenkirchen (<https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/it?page_id=27&noredirect=it_IT&db=xxx&tk=4908>).

-

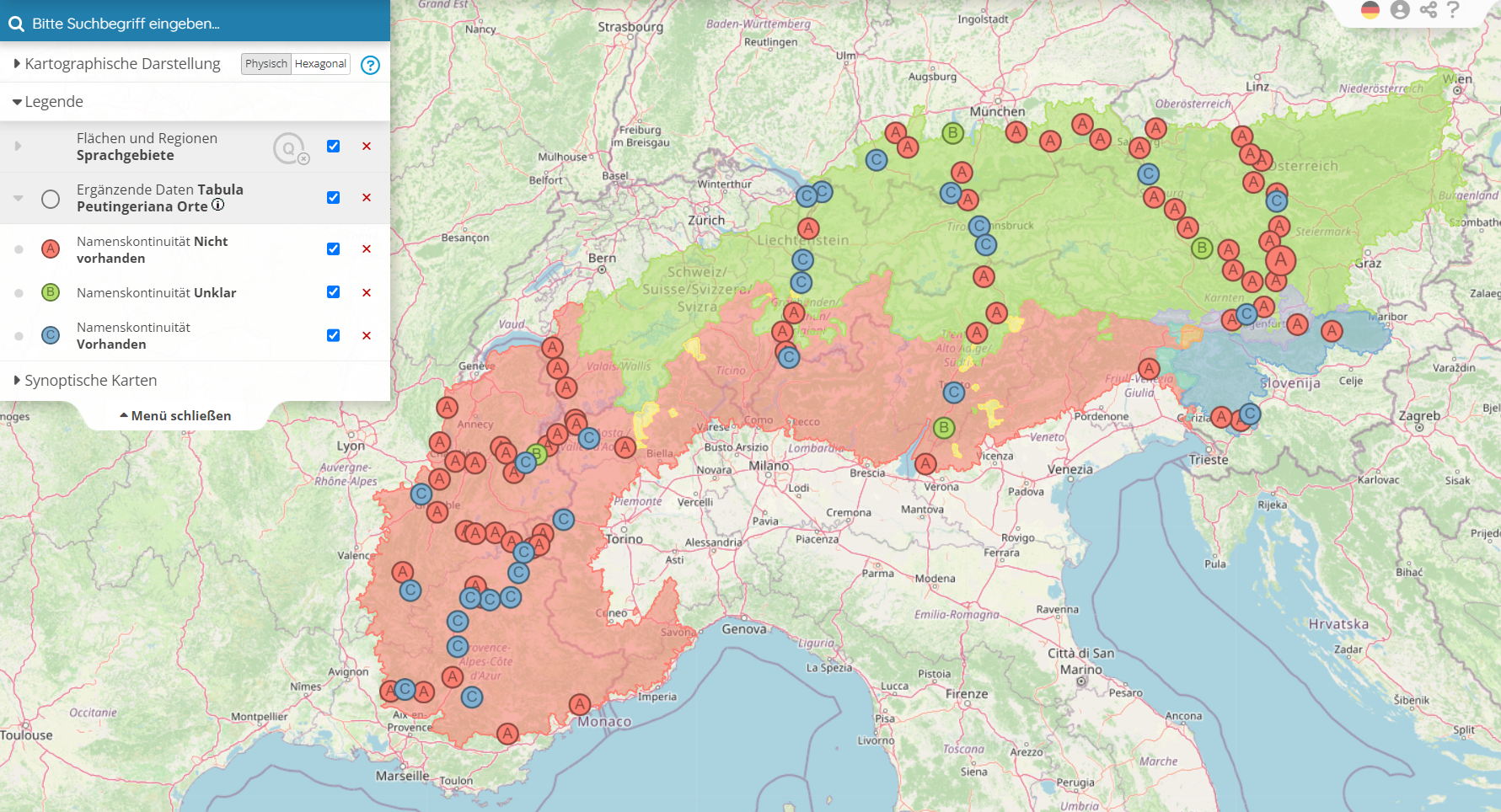

Die folgende Überblickskarte zeigt die auf der Tabula belegten Toponyme des Alpenraums und differenziert die Symbole nach der Kontinuität des Namens. Man beachte, dass das aktuelle Verhältnis resilienter Toponyme und solcher ohne Kontinuität im heute romanischsprachigen Alpenraum und im heute deutschsprachigen Alpenraum ganz ähnlich ist. Daran gemessen ist die Kontinuität der antiken Toponyme kein Indiz einer ursprünglich schwächeren Romanisierung der Gebiete, in denen ein Sprachwechsel zum Germanischen vollzogen wurden:

Die Ortsnamen der Tabula Peutingeriana im Alpenraum (interaktive Originalkarte: https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de?page_id=133&noredirect=de_DE&db=xxx&tk=5017)

Im Verhältnis zur Dichte der römischen Infrastruktur sind die bereits in der Antike bezeugten Toponyme alles in allem allerdings nicht sehr zahlreich. Es ist daher wichtig den Fokus auf einen zweiten, zu wenig beachteten Typ toponomastischer Kontinuität zu lenken, nämlich auf diejenigen Toponyme, die einerseits ein lat.-romanisches Appellativ als Basis haben und die andererseits auf eine archäologisch gesicherte Realität referieren (Typ 1.2).2. Um diesen mutmaßlich frequenten, aber viel zu wenig erforschten Typ angemessen zu erfassen wäre ein exhaustiver Abgleich mit dem Portal vici.org dringend wünschenswert. Die folgende Tabelle identifiziert relevante Konzepte:

| einige toponomastisch relevante Konzepte mit archäologischer Referenz | korrespondierende lat. Bezeichnungen (Nominativ und Akkusativ, falls ungleichsilbig) und entlehnte Appellative bzw. einzelne Toponyme (quantitativ zu überprüfen und durch suffigierte lat. Formen zu ergänzen) |

| LANDGUT | villa, villaris > Weil, Wyhl u.a., Weiler |

| ZIVILE KLEINSIEDLUNG | vicus > Weichs, Weiß, Wies u.a. |

| MILITÄRISCHES LAGER | castrum, castra > Kästrich u.a. |

| KLEINE MILITÄRISCHE BEFESTIGUNG | burgus > Burg, A, T |

| EINFACHES ZIVILES GEBÄUDE | taberna > Zabern |

| MAUER | murus > Mauern |

| BRUNNEN | puteus > Pütz |

| BRENNOFEN | fornāx, fornācem > Fornach |

| HAFEN | portus > Porz, Pforz- |

| WASSER | aqua > Aich ? Ache ? Aach im Allgäu |

| THERMALQUELLE | aquae > Aachen |

| QUELLE | fons, fontem > Finthen (Mainz) |

| STRASSE | strata > Straße, Strad, Strass-, u.a. |

| (via) rupta > Rott | |

| caminata > Kematen | |

| STRASSENSTATION | statio, -nem > Stetten |

| HERBERGE | mansio, -nem > Massen- |

| BRÜCKE | pons, pontem > Pfünz, Pfunds, -pfunzen, Pont (Kr. Geldern) |

| EBENE FREIE FLÄCHE | campus > Kempen (Niederrhein, Maas) ? |

| SEE | lacus > Laach |

| FLUSS | flumen, fluminem > Flonheim, Le Flon |

| MÜNDUNG EINES FLUSSES IN EINEN ANDEREN | confluentes > Koblenz |

| BERG | mons, montem > Kellmünz, Mundingen, Munzingen? |

| HÜGEL | *mŭtta (vorlat.) > Mutten (Graubünden)? |

| collis > Kall (Eifel)? | |

| SUMPF | palus, paludem > Pähl (Obb.)? |

| WIESE | pratum, + illum (pratellum) > Pratteln, Pradl (Innsbruck) |

Einige ausgewählte Fälle werden im Folgenden präsentiert.

3.1.1. Beispiel lat. strata (via) 'gepflasterte Straße'

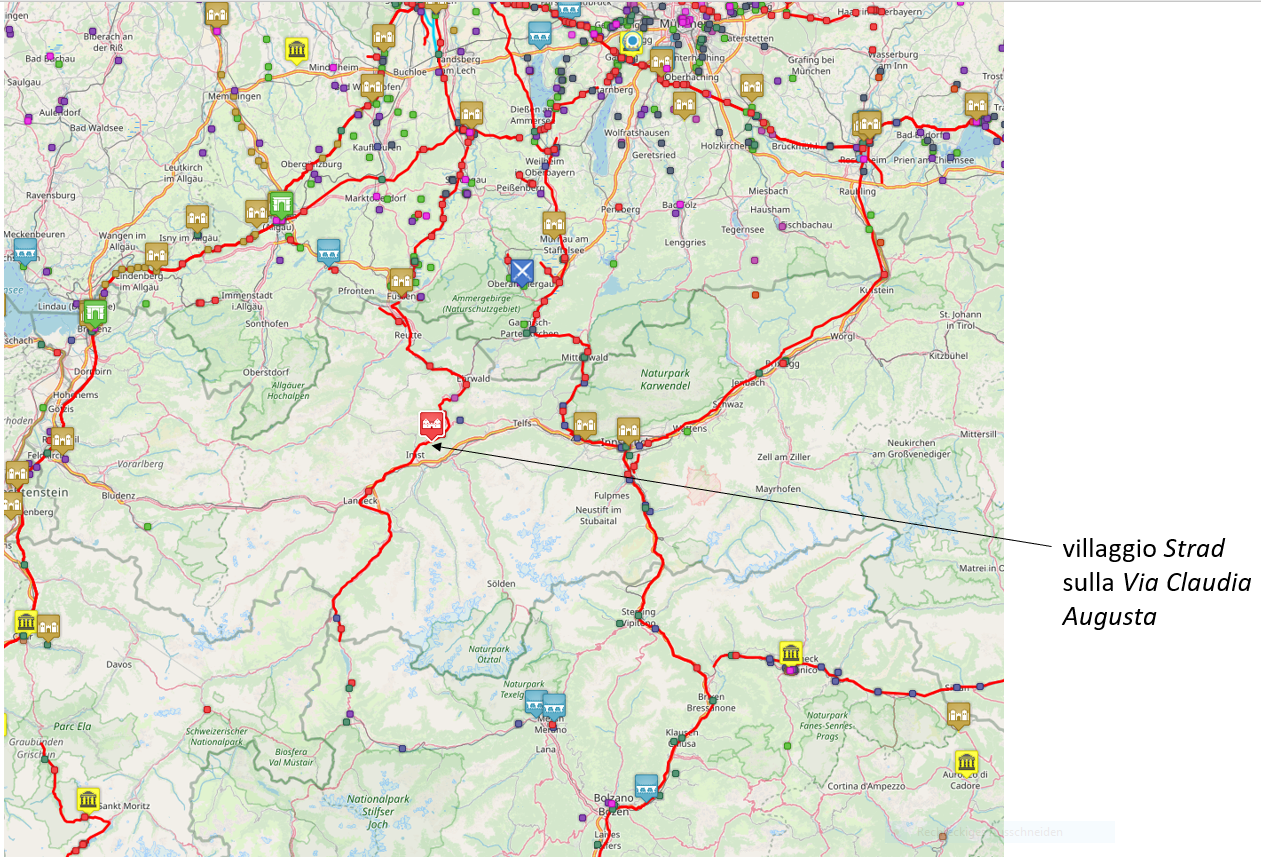

- Beispiel: das winzige Dorf Strad,

Zu den grundlegenden Einrichtungen der römischen Infrastruktur gehörte der Ausbau des Straßennetzes; es sicherte auch Jahrhunderte über den Zusammenbruch der römischen Adnministration hinaus die Mobilität und den Warentransport. Es ist daher geradezu selbstverständlich, dass die Bezeichnung Straße, bzw.. norddeutsch/niederl. straat < lat. strata (via) 'gepflasterte Straße' (vgl. http://www.zeno.org/Georges-1913/A/strata) früh in die germanischen Kontaktvarietäten entlehnt wurde. Der Typ liegt darüber hinaus zahlreichen Ortsnamen zu Grunde, die im Gebiet der Romania Submersa in der Regel direkt an den antiken Straßenverbindungen liegen. Dazu zwei Belege, die nach dem Maßstab der historischen Phonetik sehr unterschiedliche Übernahmezeitpunkte erkennen lassen. Der erste Fall ist der winzige Weiler Strad, der direkt am lange wichtigsten Übergang der Zentralalpen, der Via Claudia Augusta, liegt, genauer: in Tirol, wenige Kilometer nördlich von Imst; das intervokalische lat. /t/ hat die romanische Lenisierung mitgemacht, jedoch nicht die 2. Lautverschiebung. Der Ort ist also frühestens im (Hoch)Mittelalter verdeutscht worden.

Toponym Strad, rote Line: gesicherte Römerstraße (interaktive Grundkarte <https://vici.org/#9/47.27395367927852,11.32612749609747/18165>)

in unmittelbarer Nähe findet sich übrigens ein Walchenbach (Walch ‘welsch, romanisch’), das explizit auf die Anwesenheit von Romanen zum Zeitpunkt der einsetzenden Germanisierung hinweist, sowie Tarrenz (< lat.torrĕnte(m), wie fra. torrent/ita. torrente; vgl. FEW s.v. torrens ‘Sturzbach’ https://lecteur-few.atilf.fr/index.php/page/lire/e/2540883).

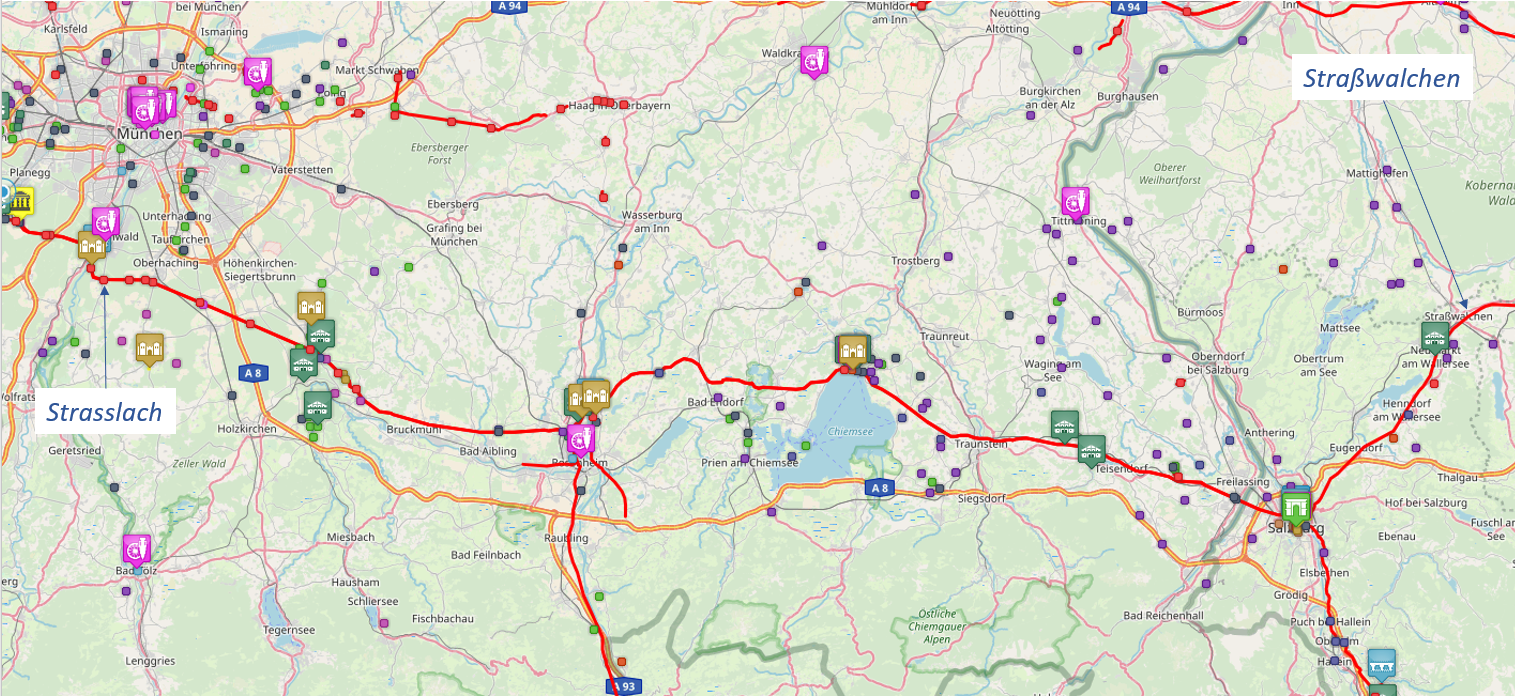

Viel früher übernommen wurden dagegen nach Auskunft der 2. Lautverschiebung Strasslach, südlich von München, und Straßwalchen, nordöstlich des Wallersees bei Salzburg, die beide ebenfalls an wichtigen Römerstraßen liegen. Man beachte, dass im Kompositum Straßwalchen die Entlehnung mit dem expliziten Hinweis auf Romanen (Walchen) verbunden ist (ebenso vielleicht in Wallersee, wenn hinter der ersten Konstituente ebenfalls walch steht):

Strasslach, Straßwalchen gesicherte Römerstraße (interaktive Grundkarte https://vici.org/#10/47.976829067578905,12.563169441496964)

Für diese an alten Straßenverbindungen gelegenen Toponyme ist es nun naheliegend an direkte Kontinuität der lat.-romanischen Bezeichnung (strata) aus der Zeit vor dem Sprachwechsel zu denken - und nicht an das bereits vorher entlehnte Appellativ ahd. straza ‘Straße’ (vgl. DWDS https://www.dwds.de/wb/Straße).

| Romania Submersa, lat. strata (via) | (1) > deu. Toponyme, Strad, Straßlach | |

| ↑ | ||

| (2) > deu. Appellativ Straße | ||

3.1.2. Beispiel lat. villa (rustica) 'Landgut'

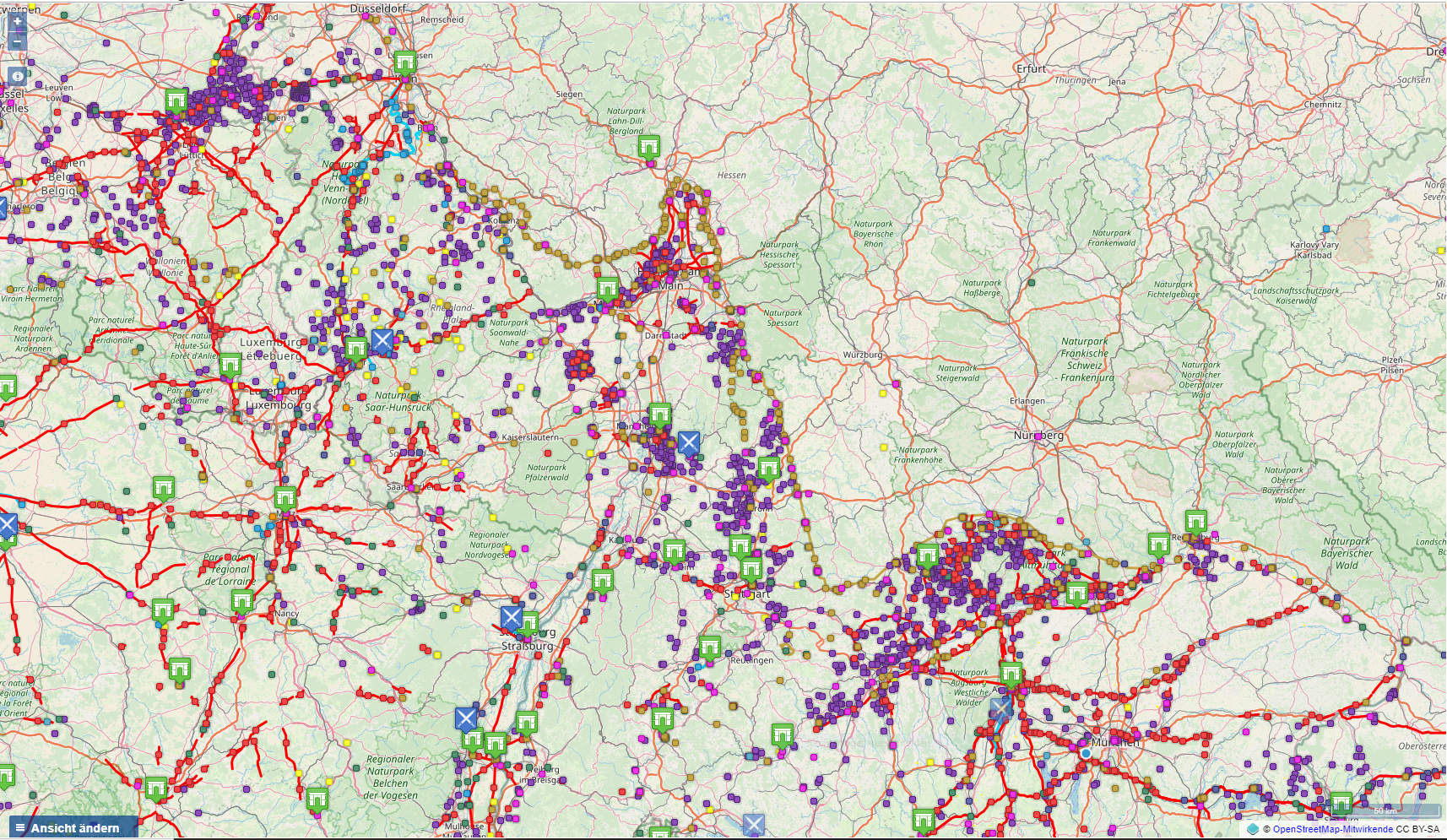

Emblematisch für die Kontinuität spätantiker Infrastruktur und ihrer appellativischen Bezeichnungen ist das als villa rustica bezeichnete römische Landgut. Seine weite Verbreitung, ist, oft in ausgeprägter regionaler Verdichtung, durch zahlreiche Fundareale dokumentiert, wie die folgende Karte zeigt:

Villae rusticae (lila Symbol) in der Romania Submersa (Ausschnitt; interaktives Original <https://vici.org/#8/49.51513573813665,9.019756151543058>)

Die zentrale Funktion der Landgüter bei der Reorganisation des ehemals römischen Territoriums nach dem Zusammenbruch der Administration (476/486 n.Chr.) zeigt sich auch im Bedeutungswandel von villa ‘Landgut’, das im Galloromanischen die generische Bedeutung ‘Stadt’ übernommen hat (vgl. REWonline <https://www.rew-online.gwi.uni-muenchen.de/?id_entry=59093>). Die beiden lat. Ausdrücke, die Städte mit einem spezifischen administrativen Status bezeichnetet, nämlich lat. municipium und oppidum haben sich dagegen weder als Appellative noch als Toponyme erhalten. Auch in der deu. Toponymie der Romania Submersa ist lat. villa(m) massiv erhalten, wie die Varianten Weil, alemannisch Wil/Whyl zeigen (vgl. Krefeld 2020s, http://www.kit.gwi.uni-muenchen.de/?band=spaetantik-fruehmittelalterliche-kontinuitaet-in-der-romania-submersa&v=0#subchapter:3-4-villae14).

Ganz im Sinne der hier vertretenen appellativisch-referentieller Entstehung gehen Toponyme mit der Basis Weil häufig mit der archäologisch gesicherten Existenz römischer Landgüter einher, z.B. Weil bei Landsberg am Lech (Oberbayern; vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Villa_rustica_(Weil)>), Wartaweil (<https://vici.org/vici/56900/>), Rottweil (<https://vici.org/vici/14456/>), Weil am Rhein (cfr. <https://de.wikipedia.org/wiki/Weil_am_Rhein>), Weisweil bei Whyl nördlich des Kaiserstuhls (<https://vici.org/vici/8573/>), Wil im Aargau (cfr. <https://de.wikipedia.org/wiki/Wil_AG>) u.a. Ein vollständiger Abgleich mit vici.org steht aus.

Im Zusammenhang mit lat. villa ist die adjektivische Ableitung lat. vīllāris (vgl. <http://www.zeno.org/Georges-1913/A/villaris>) zu sehen, die in Gestalt von deu. Weiler (alem. Wiler) entlehnt wurde und auch als Toponym, speziell in Südwestdeutschland und in der alemannischen Schweiz sehr häufig anzutreffen ist. Wegen der Existenz des Appellativs deu. Weiler ist die lokale Kontinuität aber nicht grundsätzlich garantiert (ein Abgleich mit vici.org steht ebenfalls aus).

3.1.3. Beispiel lat. mansionem> 'Herberge'

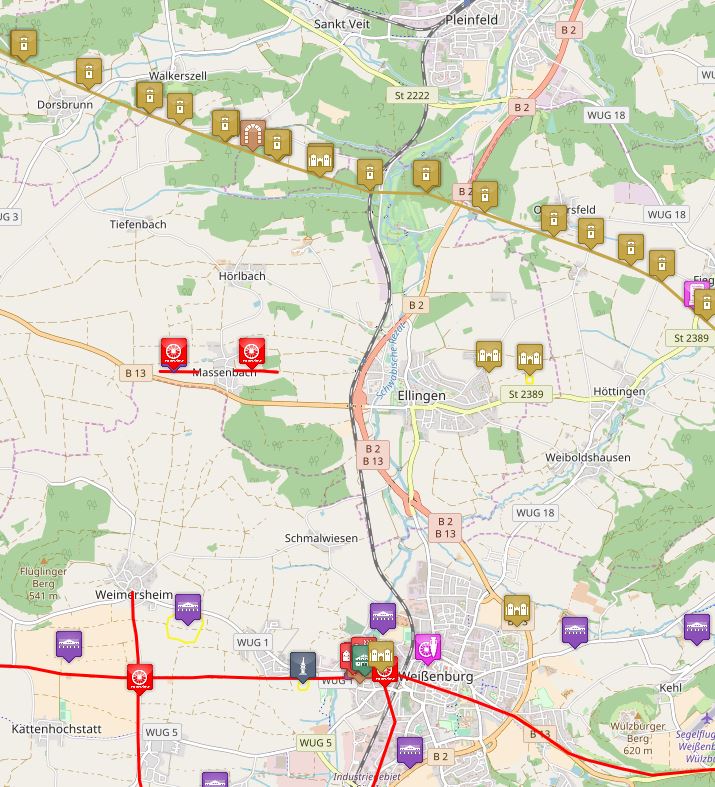

In engem Zusammenhang mit dem Straßennetz ist auch der Typ mansio ‘Herberge’ (vgl. http://www.zeno.org/nid/20002487993) zu sehen, auf dessen Akkusativform mansionem fra. maison ‘Haus’ und semantisch verwandte romanische Bezeichnungen zurückgehen (vgl. https://www.rew-online.gwi.uni-muenchen.de/?entry_id=59352). Angesichts der Lage an einem gesicherten römischen Straßenstück und einer villa rustica erscheint es plausibel, auch die erste Konstituente des bayerischen Ortsnamens Massenbach bei Weißenburg darauf zurückzuführen. Vgl dazu die folgende Karte:

Massenbach (< mansionem) an einer gesicherten Straße (Ausschnitt aus <https://vici.org/#13/49.05133831343957,10.94942510331033>)

Ähnlich verhält es sich mit Massenheim (bei Wiesbaden), in dessen Umfeld Weilbach (zu villa) und Wallau (zu Walch?; link zu vici.org) liegen, sowie Massenheim bei Bad Vilbel.

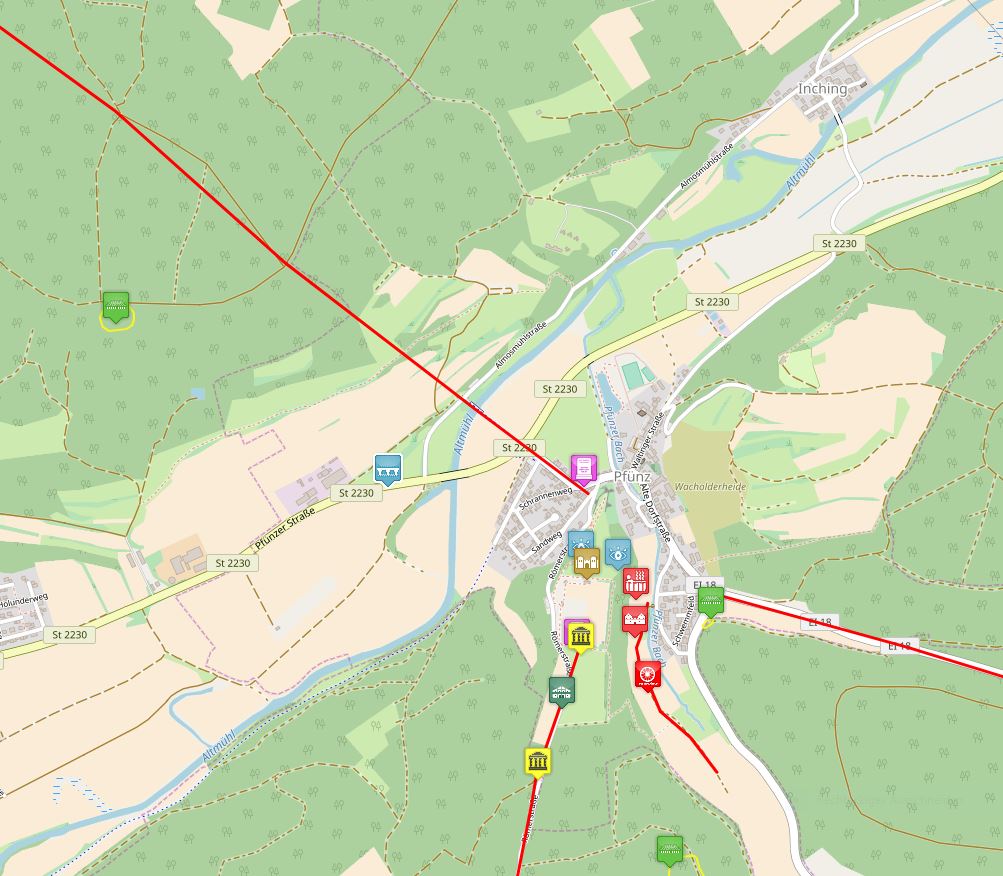

3.1.4. Beispiel lat. pontem 'Brücke'

Exemplarisch für diese infrastrukturell wichtigen Bauwerke ist ein Altmühlübergang bei Pfünz, wenige Kilometer östlich von Eichstätt in Oberbayern. Außer der Straßenverbindung lässt sich in der Nähe des Übergangs eine Verdichtung römischer Funde feststellen, wie der folgende Kartenausschnitt zeigt. Die phonetisch unproblematisch Ableitung des Ortsnamens Pfünz < lat. pontem drängt sich in dieser historischen Konstellation geradezu auf:

Pfünz (< pontem) an der Altmühl bei Eichstätt, mit einer eventuell auf die Antike zurückgehenden Brücke und diversen anderen Funden (Ausschnitt aus <https://vici.org/#15/48.889825014019124,11.258197060629751/57960>)

Dieselbe Etymologie darf man bei -pfunzen in Langenpfunzen und Leonhardspfunzen nahe beim Innübergang, wenig östlich von Rosenheim annehmen (<https://vici.org/#15/47.88451967190801,12.140630785288895>).

3.2. Szenario II: mögliche aber problematische Kontinuität

Im zweiten hier entworfenen Szenario werden Toponyme möglicher, aber problematischer Kontinuität zusammengefasst, da die Sprachgeschichte hier vor erheblich größere Herausforderungen gestellt wird. Mit ‘richtigen’ und ‘falschen’ Vorschlägen ist angesichts der Faktenlage nicht zu rechnen. Es gilt jedoch mehr oder weniger phantasievolle, rein intuitive Ansätze zu vermeiden und allgemeine Plausibilitätskriterien für die Annahme einer substratalen Herkunft von Ortsnamen zu formulieren.

3.2.1. Toponyme ohne plausible deutsche Etymologie

Der plausibelste Typ (Typ 2.1) lässt sich über die folgenden drei Kriterien bestimmen:

(1) Eine deutsche (germanische) Etymologie kann nicht ermittelt werden;

(2) es existiert jedoch eine semantisch und phonetisch plausible Etymologie lat.-romanischer Herkunft bzw. eine lat.-romanisch vermittelte Etymologie vorlateinischen Ursprungs;

(3) in den romanischen Nachbarvarietäten existieren romanischer Entsprechungen mit mutmaßlich identischer Etymologie.

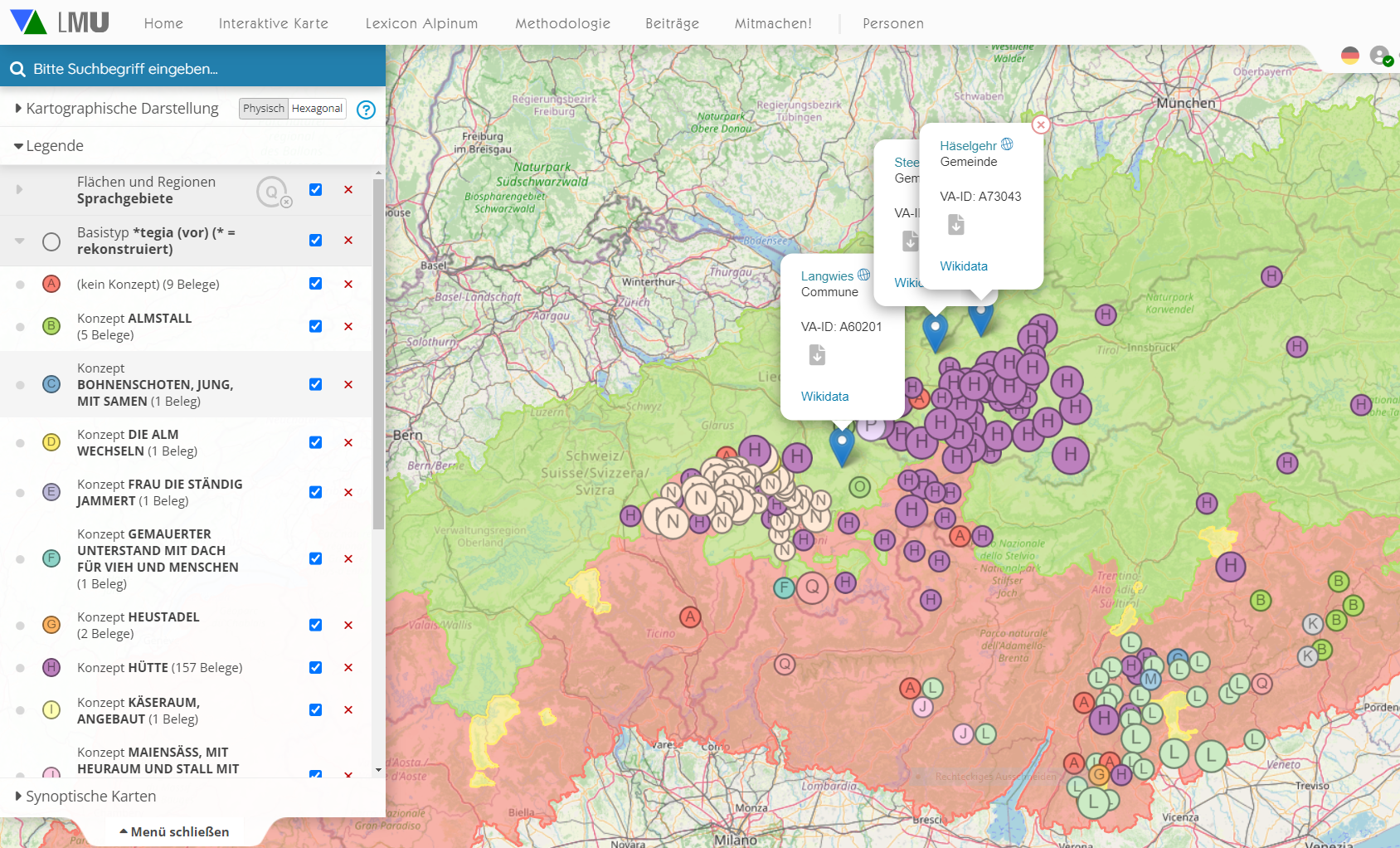

Ein prototypisches Beispiel ist der Name einer Alm, Teie(n), belegt in Langwies (Graubünden), Steeg und Häselgehr (Tirol; VALTS IV, Karte 73). Dieser Name entspricht dem lexikalischen Typ alem./bair. Teie(n) ‘Hütte, Sennhütte’, der offensichtlich aus dem romanischen Substrat entlehnt wurde, wie die aktuelle Verbreitung im Romanischen (rot unterlegtes Gebiet) zeigt. Zu Grunde liegt vorlat. *tegia (vgl. REWOnline 2022, 8616a):

Der vorlateinische Typ *tegia als Almname in Langwies, Steeg, Häselgehr; Quelle VALTS IV, 73) und appellativische Kognaten desselben Typs (interaktive Originalkarte https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de?page_id=133&db=xxx&tk=5021)

3.2.2. Toponyme mit konkurrierenden Etymologien aus dem Deutschen und aus dem Substrat

A priori etwas weniger plausibel ist die Annahme einer substratalen Etymologie bei Ortsnamen, die sich mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auf deutsche Konstituenten zurückführen lassen, obwohl phonetisch ähnliche und semantisch plausiblere Entsprechungen in den aktuellen romanischen Dialekten gut belegt sind (Typ 2.2).

3.2.2.1. Beispiel Aich

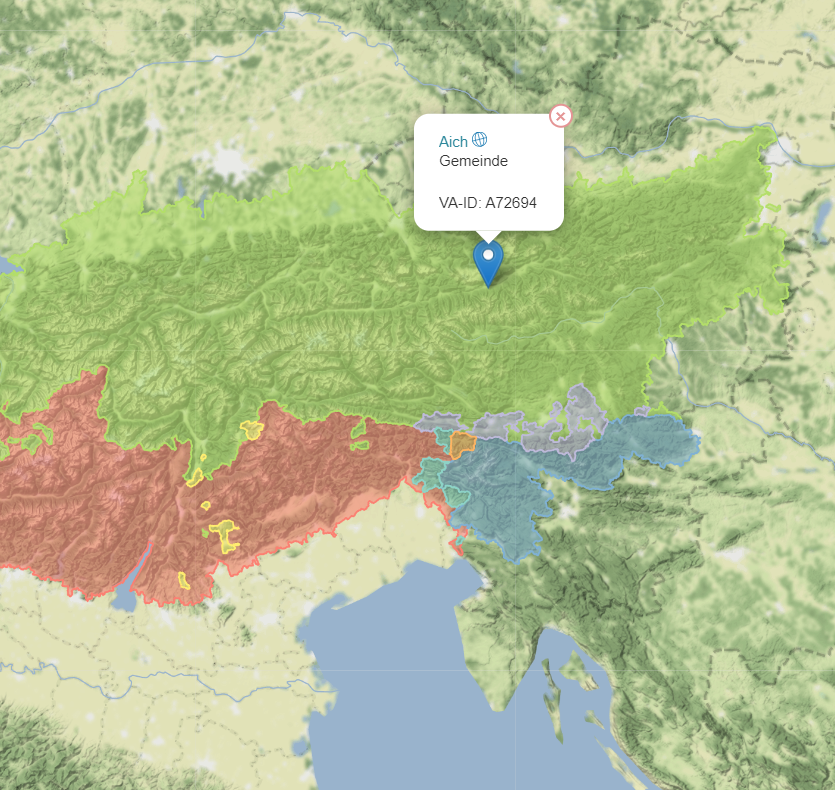

Illustrativ ist das Toponym Aich, bzw. die toponymische Konstituente Aich-/-aich [aɪç]/[aɪχ] (<https://www.geonames.org/search.html?q=Aich&country=DE>), die ausschließlich in der Romania Submersa (Baden-Württemberg, in Bayern südlich der Donau und in Österreich) (<https://www.geonames.org/search.html?q=Aich&country=AT>) weit verbreitet ist. Dazu gehört z.B. Aich bei Schladming in Österreich.

Un esempio del toponimo Aich (carta interattiva originale)

In Konkurrenz dazu existiert im selben Areal wie Aich das homophone Toponym Eich (= Eiche) (<https://www.geonames.org/search.html?q=Eich&country=DE>) mit häufigen Belegen in der Schweiz (<https://www.geonames.org/search.html?q=Eich&country=CH>), d.h. in der Romania Submersa. Gelegentlich findet sich diese Form jedoch auch in Mecklenburg, in Thüringen und in Hessen jenseits des Limes, d.h. außerhalb der Romania Submersa, so dass sich drei Fragen erheben:

- Handelt es sich um rein graphische Varianten ein und desselben etymologischen Typs (= Eiche) ?

- Handelt es sich um zwei etymologische Typen, die graphisch eindeutig geschieden sind?

- Handelt es sich um zwei oder mehrere etymologische Typen, die graphisch jedoch nicht eindeutig durch zwei Schreibvarianten geschrieben sind?

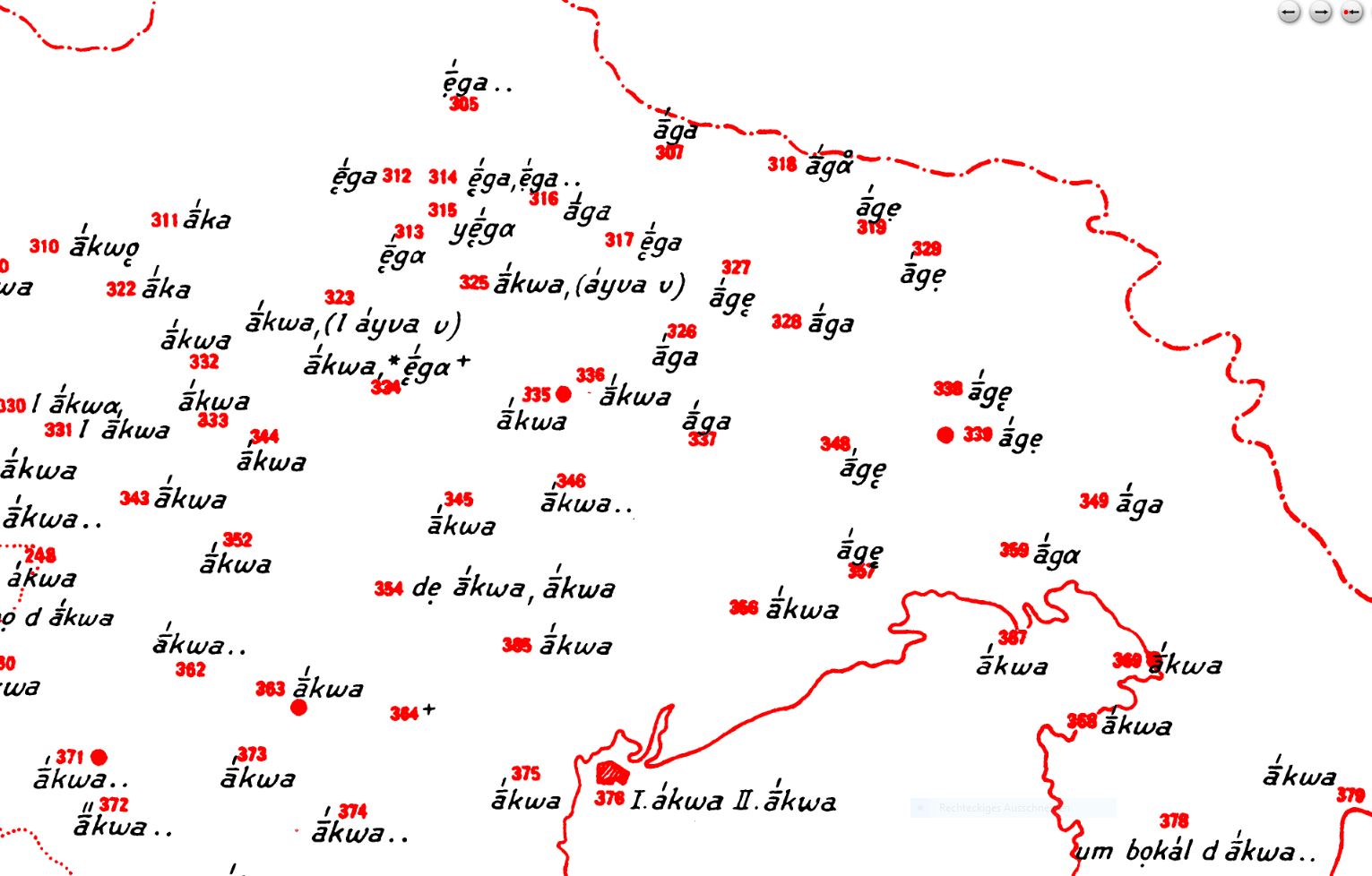

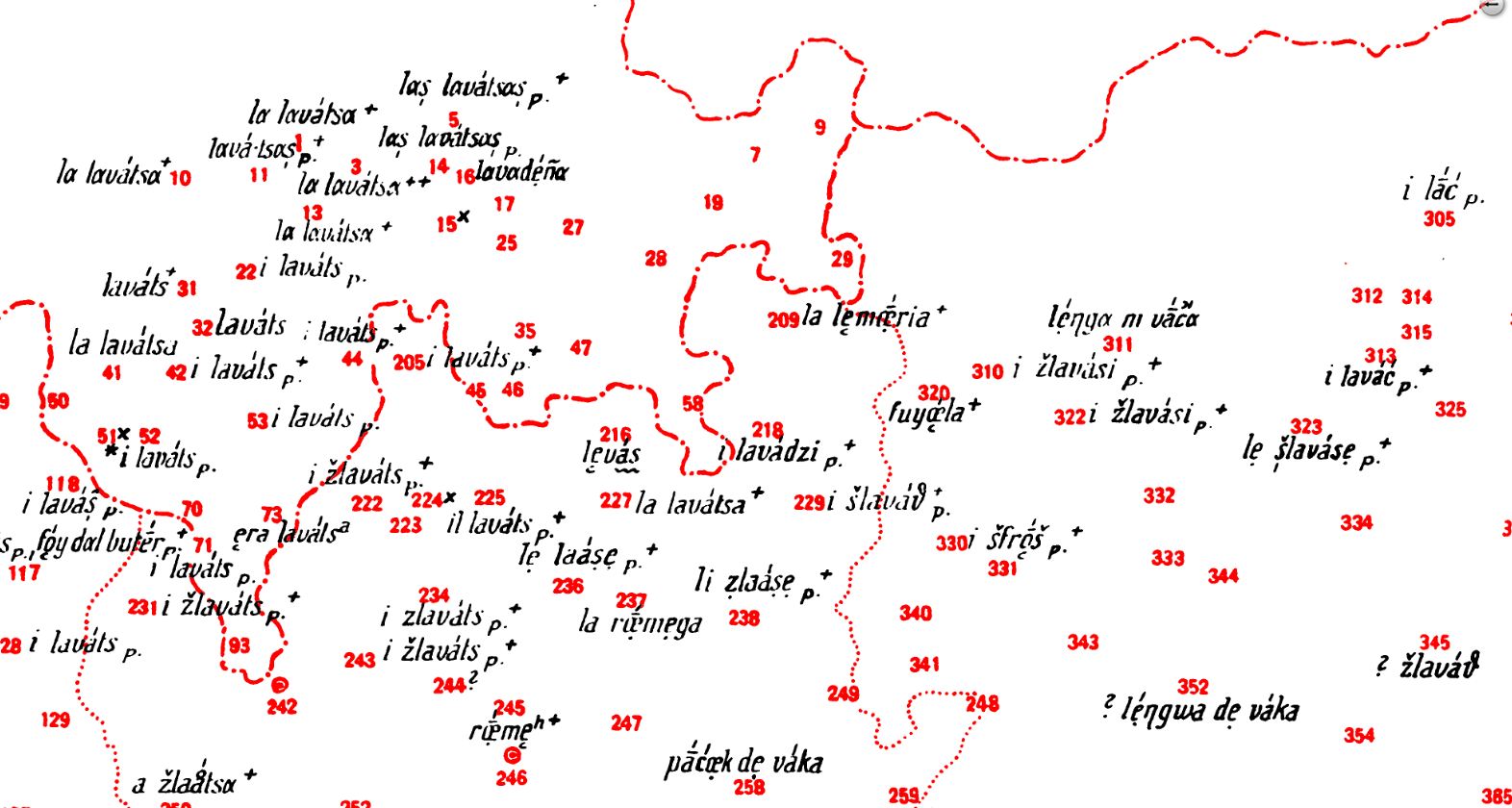

Einen Hinweis auf einen möglichen vordeutschen Ursprung von Aich gibt das Toponym Aachen, dessen Herkunft aus lat. Aquis [Granni] ‘(heiße) Quellen’ nicht umstritten ist. Die Stadt heißt auf fra. Aix-la-Chapelle, auf ita. Aquisgrana. Für eine analoge Herleitung von Aich spricht die Tatsache, dass sich diese Form ohne jede Schwierigkeit aus den romanischen Kognaten von lat. aqua(m) ergibt, die den lat. Konsonantennexus /kw/ <qu> zu einem velaren Plosiv (/k/, und vor allem /g/) reduziert haben. Diese Varianten sind in den ladinischen und friaulischen Dialekten weit verbreitet, wie der folgende Ausschnitt aus AIS, Karte 1037, ACQUA, zeigt:

Auszug aus AIS 1037 ACQUA

Romanische Varianten, die den ladinischen und friaulischen Formen ega, ɛga, aga ‘Wasser’ (< lat. aqua(m)) entsprechen, ergeben nach dem Schwund des Auslautvokals und der folgenden Auslautverhärtung Aich (und übrigens auch bair. Ache ‘Bach’); dass diese Lautwandelprozesse mit den Regeln der historischen Phonetik des Deutschen vereinbar sind, zeigt u.a. lat. lactūca > deu. Lattich.

3.2.3. Toponyme mit substratalen Etymologien ohne aktuelle romanische Entsprechungen?

Am wenigsten plausibel ist die Annahme lateinisch-romanischer (bzw. vorlateinischer) Etymologien, die nicht durch appellativische und/oder toponymische Entsprechungen im Romanischen gestützt werden können. Diesen äußerst problematischen Typ (Typ 2.3) kann man nur als ultima ratio bezeichnen.

3.2.3.1. Beispiel Arzl

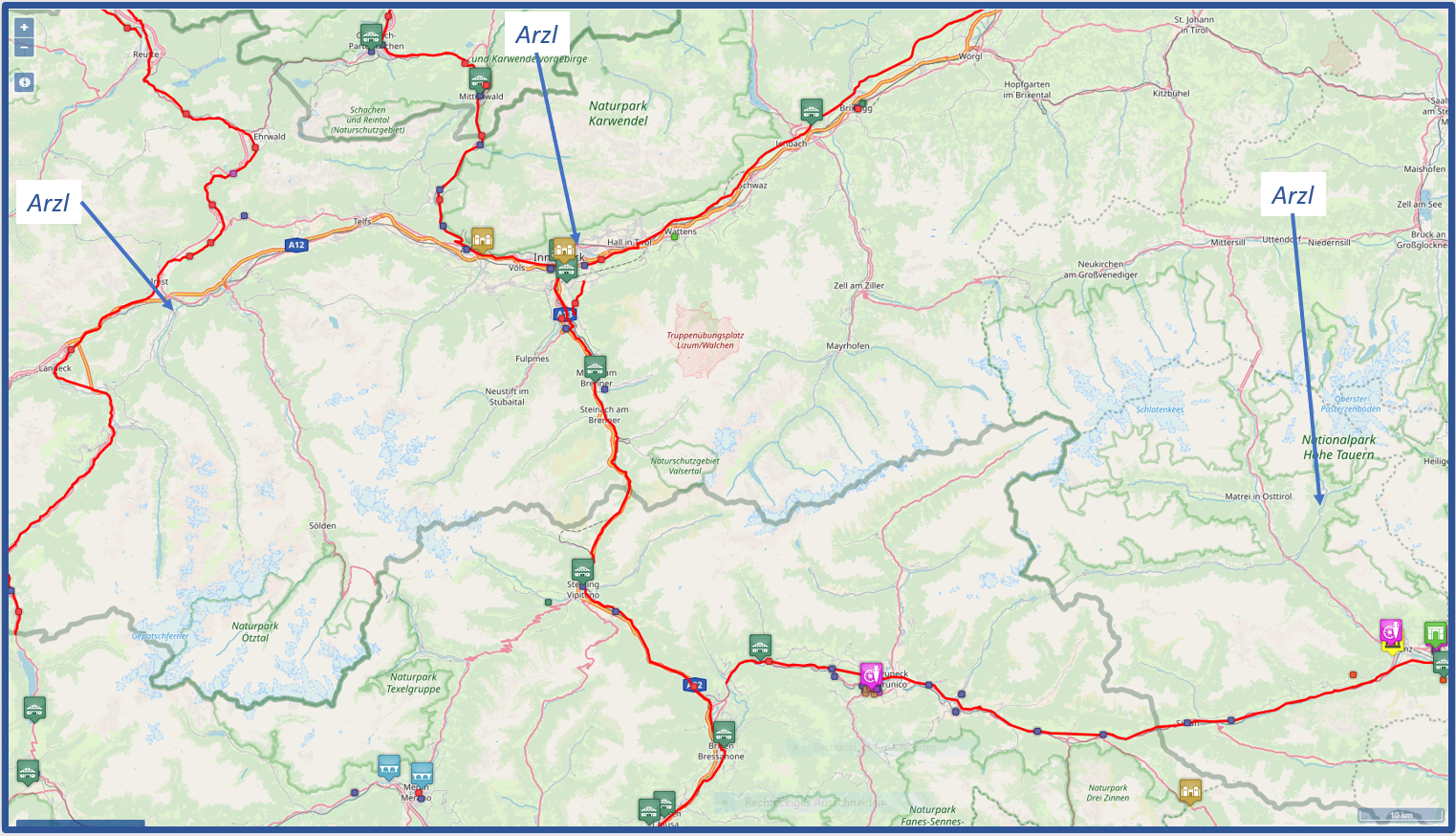

Der Ortsname Arzl ist in Westtirol, in der Peripherie von Innsbruck sowie in Osttirol belegt, wie die folgende Karte zeigt:

Das Toponym Arzl (Grundkarte vici.org)

Ein etymologischer Vorschlag für tir. Arzl am Ausgang des Pitztal (vgl. Fritz o.J. a , <https://de.wikipedia.org/wiki/Arzl_im_Pitztal#Ortsname>) nennt den Diminutiv lat. arcella zu lat. arx ‘feste Höhe, Zitadelle, Burg’ (vgl. Georges <http://www.zeno.org/nid/2000222982X> und beruft sich dabei auf “Relikte einer Befestigungsanlage” aus römischer Zeit. Phonetisch spricht nichts gegen den Vorschlag, der sich allerdings insofern als äußerst unwahrscheinlich erweist, da sich lat. arx nirgends in der Romania als Appellativ erhalten zu haben scheint (vgl. REWOnline 2022, 613). Plausibler wäre es in Arzl eine Entsprechung von ita. argine ‘Damm’, bzw. von den altitalienischen Varianten (aus TLIO arçaro, arçer, arçero, argele, argeli, argene, argiele, argigni, argili, argine, argini; auch venez. àrzare (in Boerio 1867, 45; [<https://archive.org/details/dizionariodeldi00boergoog/page/n48/mode/2up]) zu sehen. Dieser Typ wird auch durch entsprechende Toponyme in Italien bestätigt (vgl. <https://www.geonames.org/search.html?q=argine&country=IT>, <https://www.geonames.org/search.html?q=arzare&country=IT>). Er geht auf lat. arger ‘Damm, Wall’ (vgl. Georges <http://www.zeno.org/nid/20002226154>, <https://www.geonames.org/search.html?q=argile>) zurück, eine synonyme Variante von lat. agger (Georges <http://www.zeno.org/nid/20002200511>).

3.2.4. Schema der skizzierten toponomastischen Typen

In synoptischer Darstellung präsentieren sich die hier unterschiedenen Typen wie folgt:

| Typen | Kriterien | Kontinuität | |||

| (i) Topon. antik bezeugt |

(ii) archäol. Funde |

(iii) substratales Appell. |

(iv) rom. Entsprech. |

||

| (1.1) | + | + | +/- | +/- | evident |

| (1.2) | - | + | + | + | |

| (2.1) | - | - | + | + | abnehm. Plausibilität ⇓ ⇓ ⇓ |

| (2.2) | - | + | + | - | |

| (2.3) | - | - | + | - | |

| Plausibilität substrataler Kontinuität | |||||

3.2.5. Areale Verdichtungen von Toponymen

Die oben skizzierten Typen wurden quantitativ bestimmt: durch sprachhistorische und außersprachliche, genauer: archäologische Kriterien. Abschließend soll nun gezeigt werden, dass auch quantitative Aspekte berücksichtigt werden sollten; denn speziell im plausibelsten Typ ohne Evidenz (Typ 2.1) lassen sich immer wieder areale oder lokale Verdichtungen einschlägiger Toponyme beobachten, die klar zu Gunsten der Annahme substratalen Ursprungs sprechen.

3.2.5.1. Beispiel Karwendel

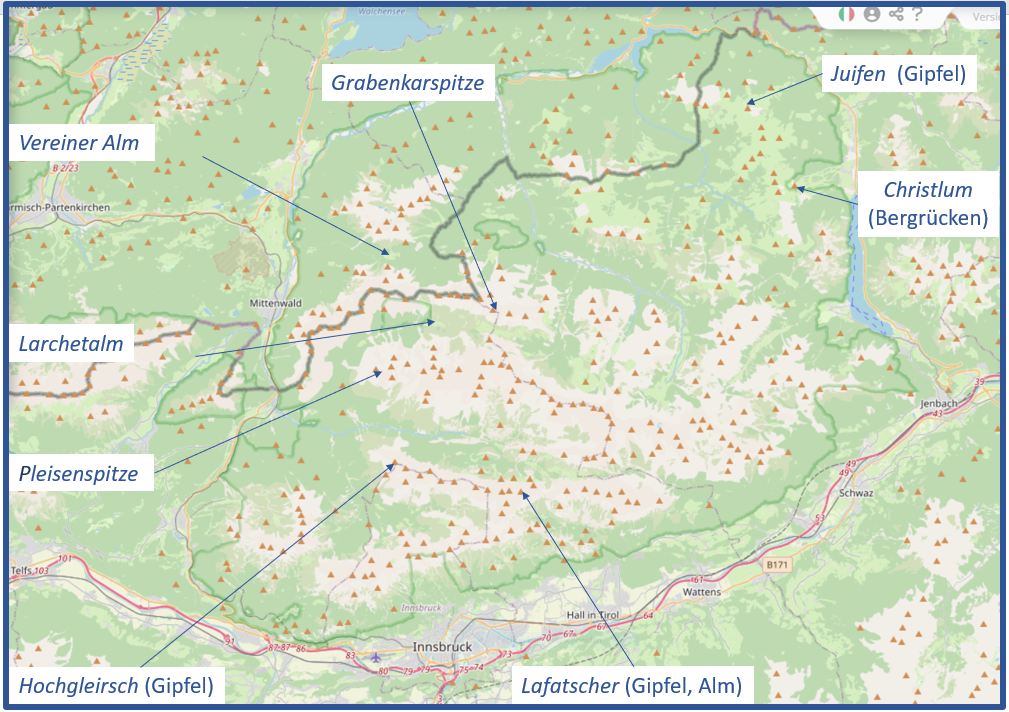

Ein bemerkenswertes Beispiel liefert das teils bayerische, teils tirolische Karwendel.

Das Karwendel im alpinen Kontext (interaktive Karte <https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de?page_id=133&noredirect=de_DE&tk=5024&db=231>)

Die folgende Karte identifiziert einige Bergnamen (die sich leicht vermehren ließen) ohne klare deutsche Etymologie, jedoch mit eindeutigen Entsprechungen in der benachbarten Romania 2.1:

mögliche substratale Toponyme (Typ 2.1) im Karwendel

- Juifen < lat. iugum ‘Joch’ (cfr. Georges s.v.)

Wie der Ausschnitt aus AIS 1240 GIOGO / JOCH zeigt, darf man den Wandel von /-g-/ zu /-f/ in einem Gebiet von Graubünden bis Friaul als reguläre romanische Lautentwicklung ansehen.

Auszug aus AIS 1240 GIOGO, JOCH

Das Appellativ ist in Graubünden und Südtirol in mehreren Varianten als Toponym belegt: In Graubünden finden sich viermal Juf (vgl. https://search.ortsnamen.ch/de?query=juf) und 15 mal giuv (vgl. <https://search.ortsnamen.ch/de?query=giuv>), in Südtirol, westlich von Sterzing, liegt der Jaufenpass.r (1)

- Larchetalm < lat. Akk. laricem (larix) ‘Lärche’ + Suffix -ētum ‘Lärchenwald’, vgl. ita. lariceto

Die bündnerrom. Entsprechung laret ist durch 62 Toponyme sehr gut belegt (vgl. <https://search.ortsnamen.ch/de?query=laret>).

- Pleisenspitze < vorlat. *blese ‘steiler grasiger Hang’

Die bündnerrom. Varianten blaisch, blais, blaisa, bleis, bleisa (vgl. DRG, 2, 273) sind massiv dokumentiert (vgl. für Blaisa 4 Belege in Samnaun <https://search.ortsnamen.ch/de?query=Blaisa>; für Blais 118 Belege in Graubünden <https://search.ortsnamen.ch/de?query=Blais>; für Pleise 1 Beleg im heute alemannischen Teil von Graubünden <https://search.ortsnamen.ch/de/record/3059903/>)

- Hochgleirsch < lat. glarea ‘Kies + Suffix -iciu

Die Herleitung ist formal unproblematisch; aber es finden sich nur wenige rom. Entsprechungen; Glaretsch in Disentis und in Pfäfers (heute alemann.) im Churer Rheintal (vgl. <https://search.ortsnamen.ch/de?query=glaretsch>), Chiareggio in der Val Masio und Valmalenco (Prov. von Sondrio <https://www.geonames.org/search.html?q=chiareggio&country=>).

- Lafatscher < lat. lapathium ‘Sauerampfer’ (cfr. Georges s.v.)

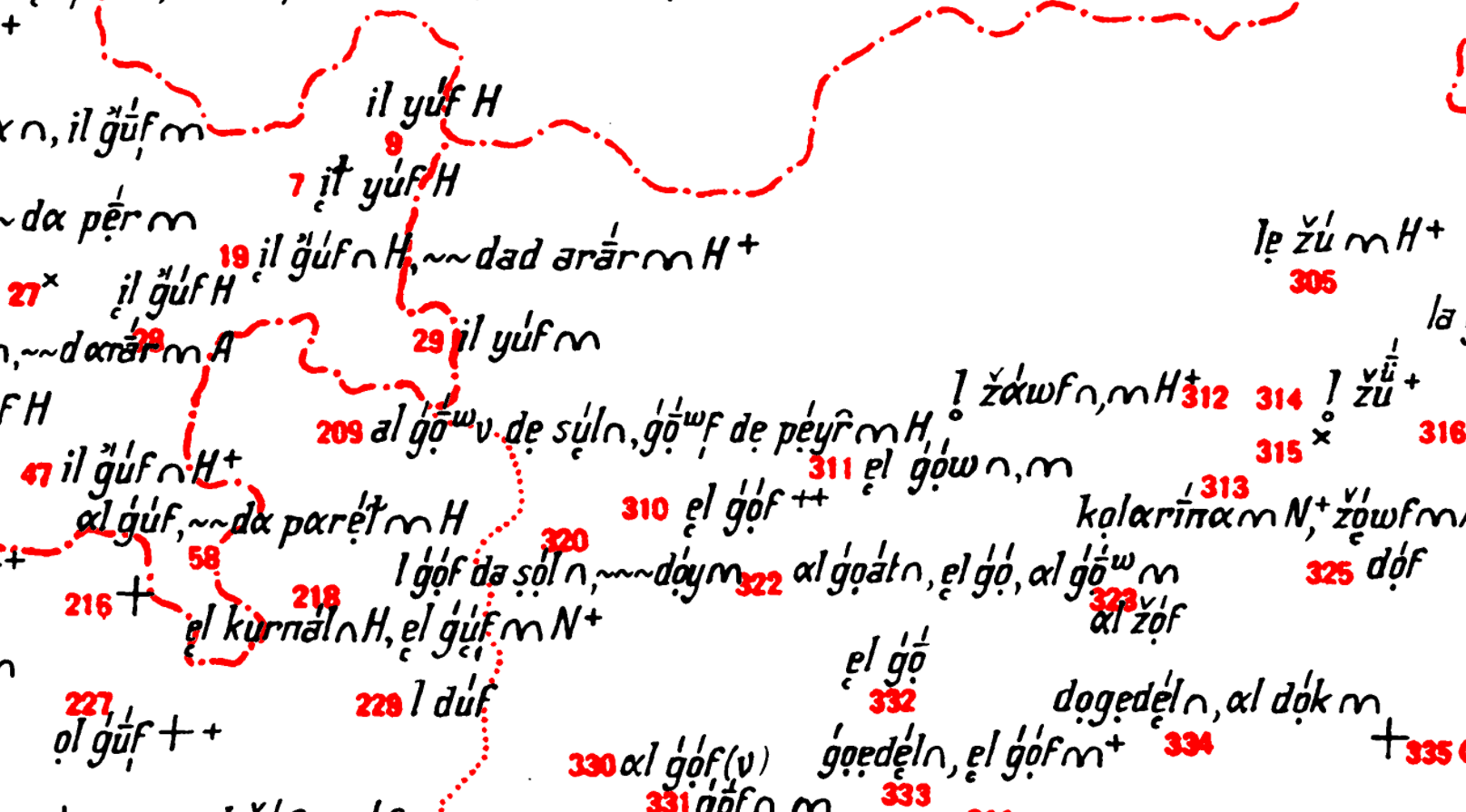

Der Typ bezeichnet Almen (Lafatscher Hochleger, Lafatscher Niederleger) und Gipfel (Kleiner Lafatscher, Großer Lafatscher). Zugrunde liegt die romanische Bezeichnung einer sehr charakteristischen Pflanze auf Almweiden, nämlich des Alpenampfers (Rumex alpinus; <https://de.wikipedia.org/wiki/Alpen-Ampfer>), die auch als Toponym gut belegt ist (romanisch lavazzas mit 3 Belegen auf <https://search.ortsnamen.ch/de?query=lavazzas> und mit 3 Belegen im Sing. <https://search.ortsnamen.ch/de?query=lavazza>) oder lavazas und lavattas mit je 1 Beleg). Der bairischen Variante am nächsten ist lad. lavać [laˈvaʧ]. Vgl. zur Verbreitung des Appellativs die folgende Karte:

Auszug aus AIS 629 RUMEX ALPINUS, ALPENAMPFER

- Vereiner Alm < lat. vēr ‘Frühling’ (Georges s.v.) + Suffix -ānum

Die Herleitung, sich auf spa. verano ‘Sommer’ (vgl. REW 2916) stützen kann, erscheint zwar unproblematisch. Allerdings hat sich das lat. Appellativ in den rom. Alpendialekten nicht erhalten. Es erscheint jedoch im Korsischen und Sardischen (vgl. AIS 312, https://navigais-web.pd.istc.cnr.it?map=312&point=957 ) und in Graubünden - immerhin - als Toponym Vereina, nämlich im heute alem. (wals.) Klosters (vgl. https://search.ortsnamen.ch/de?query=vereina).

- Christlum < lat. crĭsta ‘Kamm’ (Georges s.v.) + lŏnga ‘lang’

Die Basis, romanisch cresta (vgl. fra. crète) ‘Kamm’, ist in der Schweizerischen Toponymie sehr frequent, (354 Belege auf <https://search.ortsnamen.ch/de?query=cresta>); hinzu kommen die Varianten crasta (84 Belege im Oberengadin <https://search.ortsnamen.ch/de?query=crasta>), craista (41 Belege im Unterengadin) und crista, grestis in der alemann. Schweiz (4 Belege am Walensee und im Churer Rheintal <https://search.ortsnamen.ch/de?query=crista>). Man beachte, dass es sich am Achensee um ein feminines Toponym handelt (die Christlum), wie das mutmaßlich lat.-romanische Etymon.

Die herausgestellte, kleinräumige Kumulation von Fällen des Typs 2.1 wirft im Übrigen auch ein besonderes Licht auf Fälle des Typs 2.2 (mit konkurrierenden Etyma aus dem Deutschen und aus dem Substrat), die im selben lokalen Kontext ausgemacht werden können:

- Grabenkarspitze

Die deutsche Etymologie scheint offensichtlich, denn es liegt synchronisch gesehen ein Kompositum vor aus Graben + Kar ‘kesselförmiges Hochtal durch Gletschererosion’ + Spitze. Toponyme auf der Basis Graben sind auch in der Schweiz sehr häufig (1895 Belege auf <https://search.ortsnamen.ch/de?query=Graben>). Allerdings ist das Verb deu. graben semantisch im felsigen Hochgebirge nicht motiviert. Daher sollte auch die Substratetymologie aus romanisch grava(s) ‘Geröll, Schutt’ (vgl. <http://online.drg.ch/#3a29ddae233d79133426727a1f069c30>) in Betracht gezogen werden. Dieses Appellativ (vgl. fra. grève, gravillons) ist in der Toponymie der romanischsprachigen Schweiz massiv dokumentiert (vgl. , 43 Belege von gravas (<https://search.ortsnamen.ch/de?query=gravas>), 12 grevas im Engadina (<https://search.ortsnamen.ch/de?query=grevas>), 15 grèves in der fra. Schweiz (<https://search.ortsnamen.ch/de?query=gr%C3%A8ves>) etc. Direkte phonetische Entsprechungen finden sich auch in Tiroler Toponymen (vgl. Grawagrube, Grawa Alm im Stubaital).

Grawa Alm im Stubaital nahe Innsbruck

Letztlich ist die Grundlage vorlateinisch, vielleicht gallisch (so REW 3851, <https://www.rew-online.gwi.uni-muenchen.de/?id_entry=56392>). Sicherlich vorlateinisch ist im Übrigen auch die Konstituente Kar, die in zahlreichen Gebirgsnamen und dem Namen einer felsigen Insel großräumig verbreitet ist (Toponymen, Karwendel, Karerpass, Karawanken, jenseits der Alpen: Karpaten, die griechische Insel Κάρπαθος, Kárpathos); es handelt sich ausnahmslos um Formationen aus aus Kalk, d.h. aus hellem Gestein.

- Krapfenkarspitze

Auch im Fall dieses Bergnamens ist das deutsche Kompositum aus Krapfen + Kar + Spitze onomasiologisch nicht motiviert. Deshalb sollte man wiederum der Substratetymologie den Vorzug geben; die erste Konstituente lässt sich an crap ‘Stein, Fels’ (< vorlat. *krapp- ‘Fels’; vgl. Krefeld 2023c) anschließen, für das sich nur in Graubünden 963 toponymische Belege finden (<https://search.ortsnamen.ch/de?query=crap>). Es handelt sich um ein paradigmatisches Alpenwort (vgl. Krefeld 2023g). Der Wandel von crap [-p] > Krapf [-pf] entspricht der Zweiten Lautverschiebung.

4. Perspektive

Die toponomastische Forschung sollte sich unbedingt die zur Verfügung stehenden Optionen der virtuellen Medien zu eigen machen und maximal die zur Verfügung stehenden Datenquellen nutzen. Die beste Voraussetzung dafür wäre der Aufbau einer offenen online Dokumentation für archäologische (z.B. vici.org) und onomastische Daten (z.B. Ortsnamen.ch). Ein entsprechendes Portal müsste den Nutzern gleichzeitig die Möglichkeit eröffnen auf einer geeigneten kartographischen Oberfläche die dialektalen Toponyme einzutragen - sie fehlen ja weitestgehend in der etablierten Kartographie, sei sie traditioneller oder virtueller Natur.

Bibliographie

- AIS = Jaberg, Karl / Jud, Jakob (1928-1940): Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, vol. 8 vol., Zofingen, Ringier [Reprint: Nendeln: Krauss 1971] (Link).

- DRG = Melcher, Florian / De Planta, Robert (Hrsgg.) (1939-): Dicziunari Rumantsch Grischun, Cuoira, Società Retorumantscha (Link).

- DWDS 2004 = DWDS (2004): Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. , Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.

- FEW en ligne = atilf: Französisches etymologisches Wörterbuch (Link).

- Fritz o.J. a = Fritz, Michael (o.J.): Arzl im Pitztal, in: Geschichte Tirol. Nordtirol - Südtirol - Osttirol, Innsbruck (Link).

- Georges 1913 [1998] = Georges, Karl Ernst (1913 [1998]): Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Hannover (Darmstadt) (Link).

- Krefeld 2018ah = Krefeld, Thomas (2018): Tacitus, der linke Niederrhein und die Etymologie von fra. bourg, ita. borgo usw., in: Schäfer-Prieß / Schöntag 2018, 39-50.

- Krefeld 2020s = Krefeld, Thomas (2020): Spätantik-frühmittelalterliche Kontinuität in der Toponymie der Romania Submersa, in: Korpus im Text, vol. 12, München, LMU (Link).

- Krefeld 2023c = Krefeld, T. (2023): FELS, in: Lexicon Alpinum, VerbaAlpina-de 23/2 (Link).

- Krefeld 2023g = Krefeld, Thomas (2023): Alpenwörter, in: Methodologie, VerbaAlpina-de 23/2 (Link).

- Krefeld 2023i = Krefeld, Thomas (2023): Von Rotterdam bis Rott am Inn - Die Romania Submersa und die Etymologie von frz. route, in: Roger Schöntag/Laura Linzmeier (Hrsg.), Neue Ansätze und Perspektiven zur sprachlichen Raumkonzeption und Geolinguistik, Lausanne usw, Lang, 231-245.

- Ortsnamen.ch = Ortsnamen.ch: Das Portal der schweizerischen Ortsnamenforschung (Link).

- REWOnline 2022 = REWOnline (2022): Zacherl, Florian: Digitale Aufbereitung des Romanischen etymologischen Wörterbuches von Wilhelm Meyer-Lübke, München (Link).

- TLIO = Leonardi, Lino (2017): Tesoro della Lingua Italiana delle Origini Il primo dizionario storico dell'italiano antico che nasce direttamente in rete fondato da Pietro G. Beltrami. Data di prima pubblicazione: 15.10.1997 (Link).

- VALTS IV = Gabriel, Eugen / Klausmann, Hubert / Krefeld, Thomas (1991 ff.): Vorarlberger Sprachatlas. Band 4. Wortgeographie I, Bregenz, Vorarlberger Landesbibliothek.

- vici.org = Voorburg, René (2014): veni, vidi, [wi:ki:]. Atlas zur Archäologie des Altertums (Link).