1. Das Kalabrische1 und das romanische Dialektkontinuum

Der Atlante sintattico della Calabria (AsiCa) dokumentiert ein arealtypologisch bemerkenswertes Gebiet, dessen Dialekte neben spezifisch italoromanischen, wenn nicht kalabrischen Merkmalen auch solche aufweisen, die sich einerseits im Balkanromanischen und andererseits im Iberoromanischen wiederfinden. Speziell in der Morphosyntax ist die Varianz allerdings erheblich, so dass bereits die Redeweise von ‘dem’ Kalabrischen nur in geographischer aber nicht in systemlinguistischer Hinsicht gerechtfertigt ist.

1.1. Spezifisch italoromanische Merkmale

Charakteristisch für das Italoromanische ist die Verwendung des vorangestellten Possessivums in Verbindung mit dem finiten Artikel; diese Struktur, die auch das Standarditalienische auszeichnet, gilt allerdings basilektal nur im südlichsten Erhebungsort, Bagnara Calabra, dessen Dialekt dem Sizilianischen bereits stark ähnelt:

| nu juarnu vogghju ritornar | ô | me | pais |

| Präp. + Art. | Poss. | Nomen | |

| F 22: ‘Un giorno vorrei tornare al mio paese.’ (Beleg - Karte) | |||

Die vereinzelten Belege dieser Konstruktion in Nordkalabrien sind eher als Italianisierung zu verstehen. Dominant ist die Nachstellung des Possessivums2; niemals wird jedoch der Artikel rechts gesetzt. In arealtypologischer Hinsicht haben wir also eine partielle Parallele zum Rumänischen, das ebenfalls den definiten Artikel mit dem Possessivum verbindet; im Unterschied zum Kalabrischen steht jedoch im Rumänischen auch der definite Artikel grundsätzlich in enklitischer Position:

| Kalabrisch | nu juarnu vulessa turnarə a | ru | paisə | miə | Beleg |

| Art. | Nomen | Poss. | |||

| Rumänisch | Într-o zi am să vreau să mă întorc în | satul | meu. | ||

| Nomen+Artikel | Poss. | ||||

| F 22: ‘Un giorno vorrei tornare al mio paese.’ | |||||

Eine vielleicht exklusiv kalabrische Konstruktion lässt sich als Serialisierung konjugierter Verben beschreiben lässt, wobei die zweite Form die Funktion übernimmt, die im Standard mit dem Infinitiv ausgedrückt wird (vgl. Krefeld 2007c):

| fra nu puaku ti | viagnu | ʈruavu | |

| 1. Pers. Präs. | 1. Pers. Präs. | ||

| F48: ‘Fra poco vengo a trovarti.’ (Beleg - Karte) | |||

1.2. Gemeinsamkeiten mit dem Balkan- und dem Iberoromanischen

Einige Informanten benutzen als Tempusauxiliar im Aktiv ausschließlich den Typ avere ‘haben’; hier ein Beispiel:

| Maria sə n | [h]a | ghjut | sentsa mi salutarə. | ||

| 3. Pers. Präs. avere | Part. Perf. jiri 'gehen' | ||||

| F13: ‘Maria se n'è andata senza salutarmi.’ (Beleg - Karte) | |||||

Das entspricht dem Spanischen und Rumänischen3, die beide ebenfalls den Typ ‘sein’ als Tempusauxiliar im Aktiv nicht kennen:

| span. | María se ha ido sin despedirse de mí. |

| rum. | Maria a plecat fără să mă salute. |

In Kalabrien ist die exklusive Verwendung von avere jedoch offensichtlich regressiv, wie die bereits zitierte Karte zeigt; man beachte, dass sich hier die älteren männlichen Sprecher im Migrationskontext (zur Typologie der Informanten vgl. DEFAULT) als konservativ erweisen. Merkmale dieser Art sind mit der Annahme einer arealtypologisch konsistenten Ost-West-Teilung der Romania nicht vereinbar.

Der Typ lat. habere als einziges Tempusauxiliar

1.3. Gemeinsamkeiten mit dem Balkanromanischen

Die zweifellos bekannteste und in der Literatur am besten beschriebene Besonderheit des Kalabrischen (und Salentinischen) betrifft die Subordination (vgl. Salminger 2009); charakteristisch ist die sehr stark eingeschränkte Verwendbarkeit des Infinitivs. Stattdessen stehen Komplementsätze, die je nach Verb durch zwei alternative Komplementierer (Konjunktionen) eingeleitet werden; dazu zwei Beispiele einer Informantin aus Bivongi:

| Biv1wDQ1 | dassa | ka | mmanddʒə |

| Konjunktion I | |||

| wörtlich: ‘lassa che mangia’ | |||

| F 31: ‘Lassalo mangiare.’ (Beleg - Karte) | |||

| Biv1wDQ1 | nu juarnu vorria | u | tuarnu nô paisi |

| Konjunktion II | |||

| wörtlich: ‘un giorno vorrei che torno al paese’ | |||

| F22: ‘Un giorno vorrei ritornare al mio paese.’ (Beleg - Karte) | |||

Man vergleiche die Entsprechungen im Rumänischen, das in beiden Fällen ebenfalls einen Komplementsatz anstatt des Infinitiv verwendet; allerdings wird in diesen Beispielen im Rum. jeweils die Konj. II + Konjunktiv verwendet; Konjunktion I wäre rum. că:

| F 31 | dassa ka mmanddʒə | Lasă-l să mănânce! |

| wörtl. ‘lass, dass er isst’ | wörtl. ‘lass ihn, dass er isst’ | |

| F 22 | nu juarnu vorria u tuarnu nô paisi | Într-o zi am să vreau să mă întorc în satul meu. |

| wörtl. ‘eines Tages moechte ich, dass ich zurückkehre in das Dorf’ | wörtl. ‘an einem Tag habe ich, dass ich moechte, dass ich mich zurückkehre in mein Dorf’ |

Die Opposition der beiden Konjunktionen ist im Kalabrischen stark im Abbau begriffen, wobei in der Regel die Konjunktion des zweiten Typs generalisiert wird.

1.4. Gemeinsamkeiten mit dem Iberoromanischen

Eine bekannte Gemeinsamkeit mit dem Spanischen besteht in der so genannten differentiellen Objektmarkierung: Unter bestimmten Bedingungen wird das direkte Objekt mit der Präposition a angeschlossen; diese Kodierung ist in der Regel dann notwendig, wenn das Objekt auf Personen referiert. Die folgende Tabelle zeigt die relevanten Stimuli des AsiCa-Fragebogens; die korrespondierenden Karten dokumentieren die allgemeine Geltung der Konstruktion (die auch über Kalabrien hinaus in Süditalien und Sizilien gilt):

| F24 | Ho sentito strillare qualcuno . | Karte |

| F 38 | Non ho visto passare nessuno . | Karte |

Hier ein einzelner Beleg (aus Cariati) mit spanischer Entsprechung:

| kalabrisch | nun [h]e vistu passarə | a | niʃʃun | Beleg |

| spanisch | no he visto pasar | a | nadie | |

| wörtl.: ‘nicht habe ich gesehen vorbeigehen | Präposition | niemanden’ |

Ein partielle Gemeinsamkeit mit dem Balkanromanischen ergibt sich allerdings auch im Hinblick auf diese Konstruktion, denn auch das Rumänische markiert das direkte Objekt unter bestimmten Bedingungen mit einer Präposition, allerdings mit rum. pe (< lat. per).

| rumänisch | ||

| F 31 | Lassalo mangiare. | mit klitischem Pronomen: lasă-l să mănânce! bei Fokussierung des Pronomens: pe el lasă-l să mănânce! |

2. Die Methodologie

Der AsiCa ist ein im Hinblick auf seinen Umfang bescheidenes Projekt; es ist jedoch gut geeignet, die beschleunigte methodologische Entwicklung der Geolinguistik4 zu illustrieren. Dabei sind variations- und medienlinguistische Aspekte zu unterscheiden, obwohl der Ausdruck ‘Medienlinguistik’ in der ursprünglichen Fassung nicht explizit gebraucht wurde und zum Zeitpunkt der Projektkonzeption und -durchführung wohl noch nicht existierte.

2.1. Pluridimensionale Geolinguistik

In variationslinguistischer Hinsicht war die Konzeption von Anfang an ausdrücklich der pluridimensionalen Dialektologie verpflichtet, so wie sie durch Harald Thun (vgl. Thun u.a. 1989) modelliert wurde und wie sie auch in das Design des monumentalen Atlante linguistico della Sicilia (ALS; vgl. Sottile 2019) eingegangen ist.

In diatopischer Hinsicht wurden zwei verschiedene Parameter erfasst: zunächst bildet die Auswahl der Erhebungspunkte den bekannten Unterschied zwischen Süd- und Nordkalabrien ab; in den Norden fallen Luzzi, Cariati und Belvedere di Spinello, in den Süden dagegen San Pietro a Maida, Mileto, Bivongi, Polistena und Bagnara Calabra. Hinzu kommt - erstmals in der Dialektologie - der systematische Abgleich mit extraterritorialen Sprechern in Deutschland, so dass auch migrationslinguistische Forschungsinteressen bedient werden. Der diatopische Aspekt von Migrationsvarietäten ist offensichtlich, aber er ist gleichzeitig mit einer anderen durchaus grundlegenden Dimension verschränkt, die in der üblichen Diasystematik von Diatopie, Diastratie, Diaphasie, Diamesie und Diachronie nicht vorgesehen ist, nämlich mit der individuellen mehrsprachigen Kompetenz.

In diagenerationeller und damit in mikrodiachronischer Hinsicht repräsentieren die Informanten jeweils zur Hälfte zwei unterschiedliche Generationen.

In diasexueller Hinsicht, die in der üblichen Systematik wohl als diastratisch gefasst würde, sind jeweils zur Hälfte weibliche und männliche Sprecher vertreten.

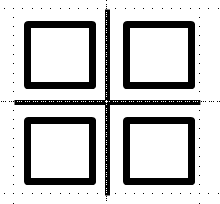

In diastratischer Hinsicht wurden unterschiedliche Bildungsniveaus erfasst; insbesondere gibt es eine kleine Gruppe nicht alphabetisierter Informanten (vgl. Krefeld 2007e). Zwei Dimensionen kommen in der Symbolisierung der Karten zum Ausdruck:

|

Quadrate oben: 1. Generation | |

| Quadrate unten: 2. Generation | ||

| Quadrate links: männlich | Quadrate rechts: weiblich | |

| AsiCa, Informantensymbol nach Thun u.a. 1989 | ||

Eine exhaustive quantitative Auswertung der dokumentierten Variation wurde einstweilen noch nicht vorgenommen; einzelne Studien finden sich hier.

Atlanten dieser Art zielen also darauf ab, jenseits der Diatopik in methodisch kontrollierten Ausschnitten auch intradialektale Variation anderer Dimensionen zu erfassen und so im Idealfall die dialektale Dynamik widerzuspiegeln. Durch diesen Abschied vom Prinzip des repräsentativen Einzelinformanten wurde die Variations- und Varietätenlinguistik, die ja nach dem Vorbild der Dialektologie entstanden ist, in die Dialektologie, besser: in die Geolinguistik zurückgeholt. Der damit verbundene, sehr tiefgreifende theoretische und methodologische Wandel rechtfertigt es, von der zweiten Generation der Geolinguistik zu reden.

2.2. Virtuelle Geolinguistik

Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden in der Dialektologie (vgl. Goebl 2018) - wie auch sonst - zunehmend digitale Prozeduren zur Verwaltung und Organisation der Daten eingeführt. Es ist aber wichtig darauf hinzuweisen, dass die soeben skizzierte multidimensionale Neuausrichtung der Geolinguistik sich unabhängig davon entwickelte. Auch die erste Generation der Dialektologie wurde mit sehr avancierten technischen Mitteln weitergeführt, wie z.B. der ALD zeigt. Der technische und mediale Fortschritt hatte, mit anderen Worten, keinen direkten Einfluss auf die sprachwissenschaftliche Konzeption. Diese rein additive, um nicht zu sagen akzidentielle Rolle der Medien für die Sprachwissenschaft änderte sich grundlegend mit dem Aufkommen des Web2.0, d.h. in erster Linie mit der Durchsetzung sozialer Medien. All diejenigen Projekte, die das Internet nicht nur als Ort der Publikation, sozusagen als virtuelles Bücherregal zur Ablage von statischen Texten und in sich abgeschlossenen empirischen Datenbeständen nützen, sind genuin, also bereits in ihrer Konzeption, mediatisiert (vgl. Krefeld 2017c) und verkörpern daher wiederum eine neue, nämlich die dritte Generation der Geolinguistik. Allerdings sind Abstufungen zu machen, denn nicht alle webbasierten Projekte nutzen die sich bietenden Optionen gleichermaßen aus. Prototypische ‘Kinder’ der dritten Generation, wie z.B. VerbaAlpina, zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie den weiten Horizont der Forschungskooperation im Blick haben und entsprechende Angebote machen, die seit kurzem unter der nützlichen Sigle FAIR zusammengefasst werden (vgl. Krefeld/Lücke 2020). Dahinter verbergen sich die folgenden vier, eng miteinander verflochtenen forschungsethischen Maximen:

| FAIR principles | |

| Data have to be | Findable, |

| Accessible, | |

| Interoperable, | |

| Reusable. |

Vor dieser forschungsgeschichtlichen Skizze lässt sich der AsiCa genau an der Schnittstelle zwischen der ‘zweiten’ und ‘dritten’ Generation von Atlanten verorten. Die ursprüngliche Konzeption war in variationslinguistischer Hinsicht durchaus aktuell (pluridimensional), aber in technisch-medialer Hinsicht auf die Arbeit mit lokalen Rechnern und auf gedruckte Publikation ausgerichtet. Doch unmittelbar nach Abschluss der Datenerhebung wurde von Stephan Lücke der konsequente Gebrauch von Webtechnologie für die Organisation, Dokumentation und Publikation der Daten angeregt. So kam es zu einer grundlegenden Rekonzeption und zur Entwicklung einer innovativen virtuellen Geolinguistik: Das Projekt erlebte sozusagen eine schwere pränatale Operation an seinem methodologischen Herz. Der Eingriff verlief mehr als glücklich, so dass sich der Atlas einer bis heute sehr robusten Gesundheit erfreut.

Die Weitsichtigkeit des technischen Neuentwurfs von Stephan Lücke zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die Anforderungen der aktuellen FAIR-Prinzipien bereits avant la lettre bedient wurden; das folgende Schema präzisiert die Umsetzung der vier Prinzipien:

| FAIR principles | AsiCa | |

| Findable | CLARIN-D, DOI, URN, fein granulierte URLs zu den Karten und einzelnen Belegen | |

| Accessible | Open Source, Webtechnologie, Lizenzierung über CC BY SA | |

| Interoperable | Export der Sprachdaten über HTML-Listen; auf Anfrage Zugriff auf den relationalen Datenbestand im Format MySQL; fein granulierte URLs für jede Karte | Reengineering 2019 → AsiCa2.0 |

| Reusable | direkte Verwendbarkeit von Tools (z.B. zum Tagging); Erweiterung der Daten durch MASTER-Projekte (vgl. Hausmann 2019) |

Im Sinne der Anschaulichkeit soll die Funktionalität der von Beginn an fein granulierten URLs an einem Beispiel illustriert werden: Jede Karte, wie etwa die Karte mit den Ergebnissen zum Stimulus 'F10: Comincia a piovere' (‘Es beginnt zu regnen’), kann über eine spezielle URL aufgerufen werden; explizit lautet sie hier <http://www.asica.gwi.uni-muenchen.de/index.php?atlante=1&quest=1&frage=24.> Weiterhin kann jedes Kartensymbol, d.h. jedes farbige Quadrat, angeklickt werden; so erhält der Nutzer Zugriff auf den jeweiligen transkribierten Einzelbeleg sowie auf die zugehörige Audio-Repräsentation, hier z.B. explizit <http://www.asica.gwi.uni-muenchen.de/index.php?atlante=1&frage=24&qd=Q&details=Luz1wI> für einen Beleg im Erhebungsort Luzzi.

Dieselbe Funktionalität bietet auch AsiCa2.0, wie implizit bereits die zuerst genannten Beispiele (vgl. DEFAULT) gezeigt haben. Mit der neuen Benutzeroberfläche, die für AsiCa2.0 bereitgestellt wurde, haben Veronika Gacia und Tobias Englmeier auch neue Informantensymbole entwickelt; die ursprünglichen Quadrate wurden durch Viertelkreise ersetzt, so dass schon durch die Biegung des jeweilige Viertelkreises der Typ des Informanten (Generation, Geschlecht) eindeutig kodiert wird:

| in Deutschland (Migrationskontext) | in Italien | ||

|

|

Quadranten oben: 1. Generation |

|

| Quadranten unten: 2. Generation |

|||

| Quadranten links: männlich |

Quadranten rechts: weiblich |

||

| AsiCa2.0, Informantensymbol | |||

Bibliographie

- ALD = Goebl, Hans / Bauer, Roland / Haimerl, Edgar (Hrsgg.) (1998-2002): (ALD) Atlant linguistich dl ladin dolomitich y di dialec vejins. Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi. Sprachatlas des Dolomitenladinischen und angrenzender Dialekte, vol. Part I: 4 voll., Wiesbaden, Reichert [3 CD-ROMs, 1 DVD].

- AsiCa = Krefeld, Thomas / Lücke, Stephan (2006-2017): Atlante sintattico della Calabria, München, LMU (Link).

- AsiCa2.0 = Krefeld, Thomas / Lücke, Stephan (Hrsgg.) (2019): Atlante sintattico della Calabria. Rielaborato tecnicamenta da Veronika Gacia e Tobias Englmeier, München, online, LMU (Link).

- Castiglione/Rizzo 2007 = Castiglione, Marina / Rizzo, Giuliano (Hrsgg.) (2007): Parole da gustare. Consuetudini alimentari e saperi linguistici. Atti del Convegno “Di mestiere faccio il linguista. Percorsi di ricerca”, Palermo-Castelbuono, 4-6 maggio 2006, Palermo.

- Goebl 2018 = Goebl, Hans (2018): Vorstellung der beiden Teile des ALD (ALD-I und ALD-II), in: Krefeld/Lücke 2018b, München (Link).

- Hausmann 2019 = Hausmann, Monika (2019): Varietätenkontakt und diagenerationelle Dynamik in Praia a Mare (CS), München, LMU (Link).

- Krefeld 2007c = Krefeld, Thomas (2007): Kalabresisch 'fra pogu vegnu a ti trovu' - Fossil oder Produkt syntaktischen Wandels?, in: Stark, Elisabth (Hrsg.), Romanische Syntax im Wandel, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 437-448.

- Krefeld 2007d = Krefeld, Thomas (2007): Variazione morfosintattica in calabrese: i possessivi al microscopio, in: Boller, Fred (Hrsg.), Pluridimensionale Sprachgeographie (Link).

- Krefeld 2007e = Krefeld, Thomas (2007): L'informante analfabeta (e la coscienza della variazione), in: Castiglione/Rizzo 2007, Palermo, 45-56.

- Krefeld 2017c = Krefeld, Thomas (2017c): Wissenschaftskommunikation im Web, in: 17/1, VerbaAlpina-de (Hrsg.), Methodologie (Link).

- Krefeld 2019u = Krefeld, Thomas (2019): Zum Namen der Disziplin: ‚Geolinguistik‘ und einige konkurrierende Bezeichnungen, in: Geolinguistik in der Perspektive der ‚digital humanities‘ (am Beispiel von Verba Alpina). Vorlesung dh-lehre. Version 4, München, LMU (Link).

- Krefeld/Lücke 2018b = Krefeld, Thomas / Lücke, Stephan (Hrsgg.) (2018): Berichte aus der digitalen Geolinguistik, in: Korpus im Text, München, LMU (Link).

- Krefeld/Lücke 2020 = Krefeld, Thomas / Lücke, Stephan (2020): 54 Monate. VerbaAlpina – auf dem Weg zur FAIRness, in: Ladinia, vol. XLIII, 139-155.

- Salminger 2009 = Salminger, Irmengard (2009): Subordination und Finitheit im Kalabrischen: eine Untersuchung im Rahmen des Atlante sintattico della Calabria (ASICA), Frankfurt am Main, Lang.

- Sottile 2019 = Sottile, Roberto (2019): L’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS), in: Krefeld/Bauer 2018, München (Link).

- Thun u.a. 1989 = Thun, Harald / Forte, Carlos E / Elizaincín, Adolfo (1989): El Atlas lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay (ADDU). Presentación de un proyecto, in: Iberoromania, vol. 1989, 30, 26-62.