1. Die Romania als historischer Raum verwandter Sprachen

Der Ausdruck ‘Romania’ ist für die romanische Sprachwissenschaft von zentraler Bedeutung (vgl. zur Begriffsgeschichte Krefeld 2024a), denn er bezeichnet sowohl den Raum, wo sich die romanischen Sprachen aus dem Lateinischen entwickelt haben, als auch denjenigen, wohin sie sekundär weiter verbreitet wurden.

1.1. Gliederungskriterien ‘alt’, ‘neu, ’verloren’

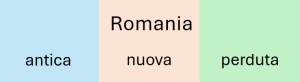

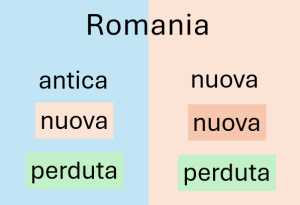

Zur Gliederung dieses weitläufigen Gebiets wurden verschiedene Ideen entwickelt; ein Vorschlag von Carlo Tagliavini (1973, § 32, erstmals 1948), der sowohl dem historischen als auch dem räumlichen Aspekt Rechnung trägt, hat sich allgemein durchgesetzt; er unterscheidet eine Alte Romania, wo die Romanisierung in der Antike durch Latein sprechende Römer erfolgte, eine Neue Romania, wo eine historisch sekundäre Romanisierung durch Personen stattfand, die bereits Romanisch sprachen sowie schließlich eine Verlorene Romania (auch: Romania submersa), wo eine Entromanisierung eingetreten ist, da eine einst vorhandene lateinisch-romanische Sprache durch eine nicht-romanische Sprache ersetzt wurde.

Einteilung der Romania in der Tradition Tagliavinis

Diese rudimentäre Dreiteilung muss jedoch in mehrfacher Hinsicht präzisiert werden.

1.1.1. Kein sprachsoziologisches Profil

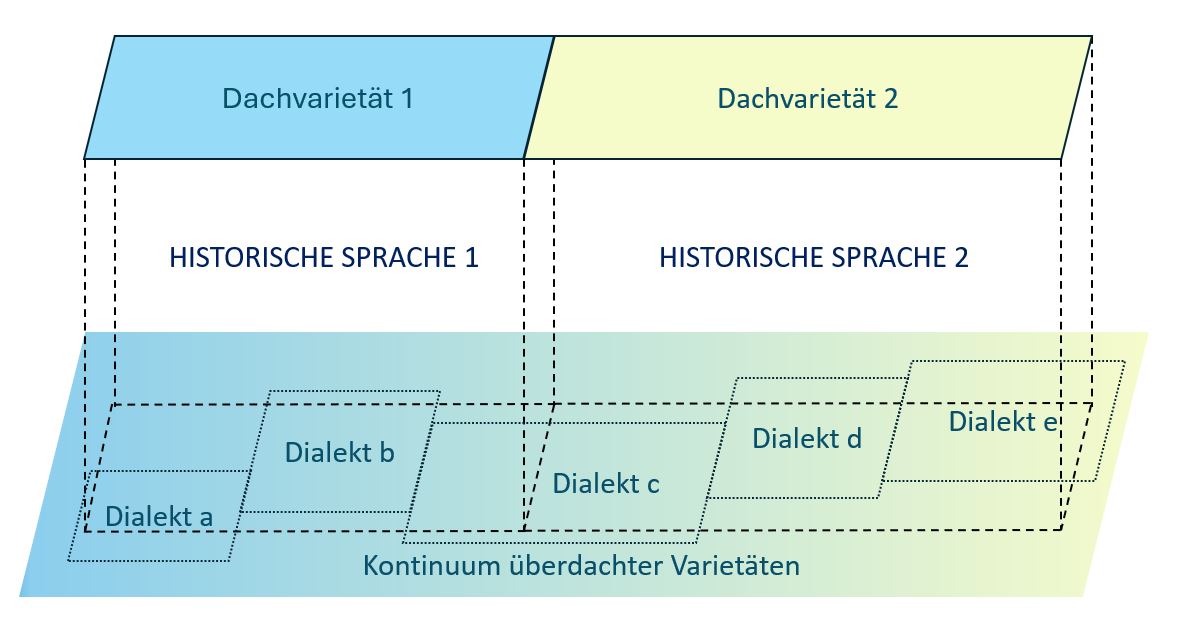

Aus Sicht der Sprachsoziologie, deren Grundbegriffe sich ausgehend von Heinz Kloss (vgl. vor allem Kloss 1978 und dazu Krefeld 2019ac) etabliert haben, lässt sich einer Sprache in der Gesellschaft, wo sie verwandt wird, ein bestimmter Status zuschreiben, je nachdem, ob sie nur kleinräumig, d.h. areal verwendet wird, oder ob es sich um eine weiträumig, d.h. territorial, meist national, institutionalisierte Sprache handelt. In terminologischer Anpassung an die Varitätenlinguistik (die Kloss fremd war) kann von überdachten und überdachenden bzw. Dachvarietäten gesprochen werden (zu ‘Dachsprache’ vgl. Muljačić 1989). Zudem ist der systemische Unterschied, oder: ‘Abstand’, zwischen den Varietäten zu bestimmen. Im Hinblick auf die Romania ergeben sich grosso modo drei Typen:

| Konstellation 1 | Konstellation 2 | Konstellation 3 | |

| Dachvarietät | romanisch | nicht romanisch | romanisch |

| überdachte Varietäten | romanisch | romanisch | nicht romanisch |

| Beispiele | Italien | Istrien | Elsass |

| Italienisch | Kroatisch | Französisch | |

| it. Dialekte | Istriotisch | Alemannisch | |

| Romanische und teils romanische Überdachungskonstellationen | |||

Die ‘großen’ romanischen Dachvarietäten (Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Rumänisch) sind in nationalen Territorien implementiert und daher auch Nationalsprachen. Der systemische Abstand ist bereits in den ganz romanischen Überdachungskonstellationen, also zwischen den überdachten Dialekten/Kleinsprachen und der Dachsprache erheblich; außerdem repräsentieren die Dialekte der alten, europäischen Romania vollständige, semiotisch autonome Systeme und sind in dieser Hinsicht den ‘Sprachen’ gleichzusetzen, so dass Dialektsprecher mit Standardkompetenz als zweisprachig anzusehen sind.

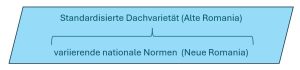

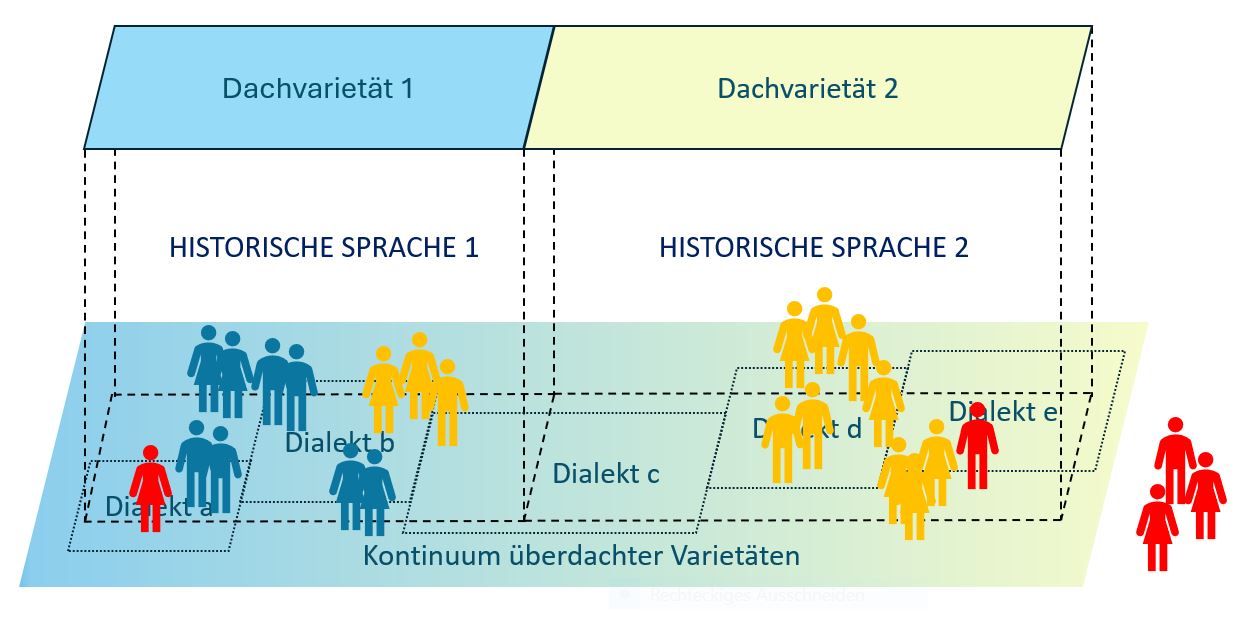

Dementsprechend lassen sich die romanischen Sprachgebiete in Europa gewissermaßen als zweistöckige Räume beschreiben, deren Ebenen sich allerdings nicht ganz kongruent auf einander abbilden lassen, denn die Zuordnung überdachter Varietäten zu einer überdachenden Standardvarietät ist bis zu einem gewissen Grad der historischen Kontingenz - dem Zufall - geschuldet und ergibt sich keineswegs notwendig aus einer systemischen Ähnlichkeit. Vielmehr bilden die überdachten romanischen Varietäten ein Kontinuum ohne scharfe Grenzen. Die Verbindung aus einer Dach- und mehr oder weniger zahlreichen überdachten Varietäten bildet das räumliche Gerüst einer ‘historischen Sprache’2:

Die Zweistöckigkeit historischer romanischer Sprachgebiete in Europa

In der Regel werden diese historischen romanischen Sprachen mit einem Adjektiv identifiziert (portugiesisch, spanisch, französisch usw.), das in jedem Fall und oft ausschließlich die jeweilige standardisierte Dachvarietät meint oder aber seltener die gesamte Architektur.

Aus der Zweistöckigkeit ergibt sich in methodologischer Hinsicht nun insofern eine Spannung, als einerseits die Dach- und Nationalsprachen in Gestalt der Standardvarietäten im Vordergrund des Interesses stehen. Eben diese Varietäten sind jedoch andererseits historisch sekundär, da später auf Basis der primären Dialekte entstanden. Für alle Fragen zur Entstehung und umfassenden Gliederung der Romania liegt der Primat deshalb ohne jeden Zweifel bei den überdachten Varietäten (vgl. so schon ganz eindeutig Schuchardt 1900).

Die Dachvarietät auf der einen Seite und die überdachten Varietäten auf der anderen repräsentieren zwei Ausprägungen von Räumlichkeit, die sich nicht nur in der Größe ihrer Ausdehnung (lokal vs. national) unterscheiden, sondern auch in ihrer raumgestaltenden Kraft, denn die Dachvarietäten sind Staatssprachen und als solche in den staatlichen Institutionen (Verwaltung, Bildungswesen, Massenmedien usw.) fest und unter den Bedingungen der Moderne auch obligatorisch implementiert.3 Die überdachten Varietäten, seien es Dialekte und/oder nicht offizialisierte Kleinsprachen, werden rein traditionell verwendet; sie unterliegen zudem, in direkter Folge der Überdachung, einer mehr oder weniger starken Erosion, so dass sie in manchen Regionen, vor allem in Frankreich praktisch ausgestorben sind.4 Die gesellschaftliche Bedeutung der beiden Ausprägungen von Räumlichkeit ist so verschieden, das sie auch terminologisch differenziert werden sollte, nämlich als staatsprachliche Territorien einerseits und als dialektale Areale andererseits.

Die Dachvarietäten der Alten Romania gelten grosso modo auch in der Neuen Romania, da es (bislang) in keinem Staat außerhalb Europas zur Standardisierung einer spezifisch neuromanischen Varietät gekommen ist, obwohl es sich um durchaus saliente nationale Varietäten handelt, die durch weitergehende regionale und womöglich lokale Varianten charakterisiert sind (vgl. Bokelmann 2021). Von einer dialektalen ‘Zweistöckigkeit’ im Sinn der Alten Romania kann man jedoch nicht sprechen, denn der systemische Abstand zwischen der formell gebrauchten, nationalen Varietät einerseits und zwischen den informell gebrauchten regionalen Varietäten andererseits ist viel geringer; von einen Switchen zwischen beiden Ebenen kann wohl nicht die Rede sein (vgl. zum Spanischen in Amerika Quesada Pacheco 2024).5 Die romanischen Dachsprachen werden in transnationaler Perspektive daher als plurizentrisch beschrieben:

Plurizentrische Dachsprachen

Während die Plurizentrik im Falls des Spanischen und Portugiesischen spezifisch für die Neue Romania ist, lassen sich im Fall des Französischen schon plurizentrische Ansätze in der Alten Romania, nämlich in der Schweiz und vor allem in Belgien beobachten, und Ansätze dazu zeigt auch das Italienische in Italien im Unterschied zur Südschweiz (Tessin, Misox, Bergell und Puschlav).

1.1.2. Keine trennscharfen Kategorien

Ein anderer Vorbehalt gegenüber der quasi kanonischen Dreiteilung der Romania betrifft die fehlende Trennschärfe der Kategorien:

- Entromanisierungsprozesse, die zu Verlorener Romania führen, haben nicht nur in der Alten, sondern auch in der Neuen Romania stattgefunden, wie zum Beispiel im Süden der USA, wo das Spanische und Französische präsent war (Kalifornien, Arizona, Nevada, Texas, Florida, Lousiana u.a.) oder auch in Teilen Kambodschas oder Vietnams, wo während der Kolonialzeit das Französische etabliert war.

- Eine Romanisierung, oder besser: eine Reromanisierung durch eine bereits Romanisch (und nicht mehr Latein) sprechende Bevölkerung hat sich auch in Gebieten der Alten Romania ergeben. Das bekannteste Beispiel ist zweifellos die Iberische Halbinsel: Dort war, abgesehen vom Norden, das auf die Antike zurückgehende Mozarabisch nach der Arabisierung verloren gegangen und im Zuge der reconquista siedelten sich Sprecher romanischer Varietäten aus dem Norden der Iberischen Halbinsel und in geringerem Maße aus Südfrankreich an. Neuromanisch im genannten Verständnis sind auch die galloitalischen Varietäten in Sizilien und Süditalien sowie die katalanischen und ligurischen Sprachinseln in Sardinien.

- Schließlich gibt es selbst in der Neuen Romania sekundäre neue Sprechergruppen, wie die zahlreichen Kreol und Französisch sprechenden Haitianer in Kanada und in der Dominikanischen Republik, die Italiener und Galizier in Brasilien und Argentinien usw. (vgl. Gugenberger 2018). Es ergibt somit somit das folgende Bild:

'alt', 'neu', 'verloren': angemessene, aber nicht trennscharfe Gliederungskriterien

1.1.3. Statische Kategorien

Mit den genannten Kategorien lässt sich die Romania als ein einfacher, quasi geographischer Raum beschreiben. Sie sind jedoch rein statischer Natur und erfassen ausschließlich die Resultate dynamischer historischer Prozesse, nämlich der antiken und postantiken Romanisierung. Die Prozesse als solche mitsamt ihrer konstitutiven Parameter sind dagegen ausgeblendet.

1.2. Implizit migratorische Klassifikation

So bleibt auch ein zentraler Faktor sprachlicher Dynamik, nämlich die Mobilität der Sprecher, insbesondere in Gestalt der Migration6 und des dadurch induzierten Sprachkontakts ganz implizit, obwohl er für alle drei genannten Ausprägungen der Romania von entscheidender Bedeutung ist:

- Die Entstehung der Alten Romania wurde durch migrierende Sprecher des (Vulgär)Lateinischen getragen; bei der Entstehung des Vulgärlateinischen waren im Übrigen auch mobile L2-Sprecher mit anderen Sprachen als L1 beteiligt, so ganz offenkundig im Fall der Hilfstruppen, die aus anderen Ethnien rekrutiert wurden.

- Die Entstehung der Neuen Romania geht auf migrierende Sprecher ‘alter’ romanischer Varietäten zurück, ohne dass sich die lokalen Input-Dialekte im Rückblick exakt bestimmen ließen.

- Für die Entstehung der Verlorenen Romania sind migrierende, einwandernde Sprecher nicht romanischer Varietäten verantwortlich, womöglich aber auch migrierende, wenngleich abwandernde Sprecher romanischer Varietäten.

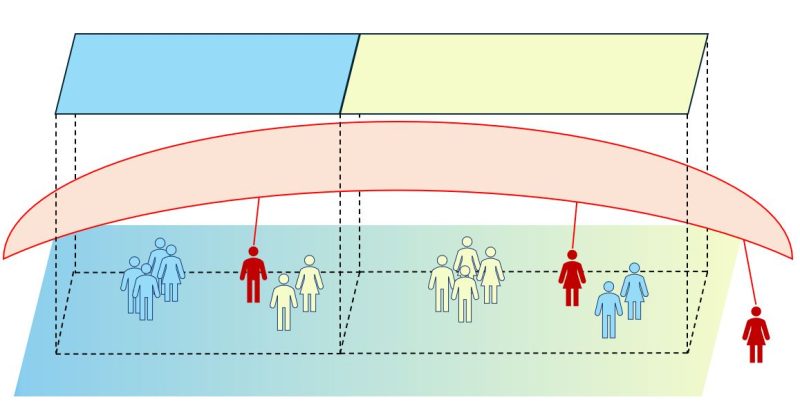

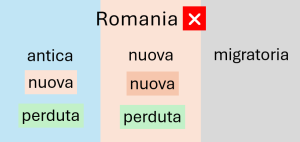

Man würde der Migration wegen ihrer Allgegenwart also nicht gerecht, wenn man sie als eine weitere Ausprägung der Romania neben den drei genannten modellieren würde:

Unangemessene Modellierung der migratorischen Romania

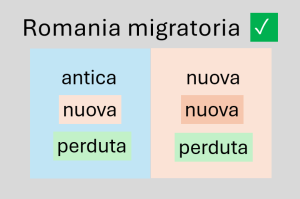

Vielmehr ist die Romania als solche, als umfassender historischer Komplex migratorisch konditioniert; die Romania ist migratoria.

Die migratorisch konditionierte Romania

Eine angemessene Berücksichtigung der Migration ist also bei der Modellierung der Romania nicht nur sinnvoll, sondern unbedingt erforderlich. Sie bringt eine grundsätzliche Neuorientierung mit sich; insbesondere erweist sich das statisch-geographische Raumverständnis als theoretisch und methodologisch unzureichend. Denn der migratorische Faktor erzwingt eine sprecherbasierte, nicht sprachbasierte Vorgehensweise. In der traditionellen Sprachgeographie und übrigens auch in der romanistischen Varietätenlinguistik galten die erhobenen Produktionsdaten (‘Äußerungen’, ‘Belege’) grundsätzlich als repräsentativ für die Ableitung sprachlicher Systeme, d.h. für Varietäten bzw. Sprachen. In dieser Hinsicht erweisen sich die großen, paradigmenbildenden Referenzwerke der Geolinguistik, allen voran der AIS, als zutiefst widersprüchlich: Einerseits wird die Dialektologie (und Varietätenlinguistik) von einem emphatischen Verhältnis zur Empirie und zur sprachlichen Realität getragen, andererseits wurde eine rigorose Vorauswahl der Informant:innen vorgenommen, um die individuelle/idiolektale Variation möglichst auszublenden (vgl. Krefeld 2019ar, speziell Absatz 27). Aber konventionelle Sprachdaten (d.h. solche, wo digitale Synthese ausgeschlossen werden kann) sind unweigerlich immer Äußerungen, die auf der Grundlage eines individuellen Repertoires erfolgen; sie spiegeln niemals ganz direkt ein überindividuelles System im Sinne einer saussureanischen ‘langue’ wider.

Noch viel weniger können einzelne Specher:innen einen historischen Sprachraum repräsentieren, denn in aller Regel kommunizieren an ein und demselben Ort Sprecher:innen mit durchaus unterschiedlichen Repertoires, so leben auch in stark dialektal geprägten Gebieten sehr viele Personen ohne Dialektkompetenz, nicht zuletzt solche die durchaus einheimisch und ohne Migrationshintergrund sind.

2. Die Romania als epistemischer Raum diverser Sprecher:innen

Die Fokussierung des individuellen Repertoires bedeutet eine ganz grundsätzliche Verschiebung der Forschungsperspektive, denn es geht darum, die sprachlichen Daten auf das Wissen der jeweiligen Sprecher:innen/Informant:innen zu projizieren und eine etwaige Variation womöglich zu verstehen. Unterscheiden lassen sich grosso modo das prozedurale Sprachwissen - das Sprechenkönnen - und das deklarative oder sprachbezogene Wissen über die beherrschten Sprachen . Diese komplexen Wissensbestände sind dynamisch; sie verändern und erweitern sich im Rahmen der biographischen Entwicklung und produzieren in der Folge sprachliche Varianten. Ganz evident wird die Variation im Fall von Informant:innen mit eigener Migrationserfahrung oder mit einer Sozialisation in einem (post)migratorischen Szenarium. Denn Migration bedeutet Sprachkonktakt und führt unmittelbar zur Dynamisierung des Repertoires: Migrant:innen erwerben mehr oder weniger schnell und mehr oder weniger (un)vollständig Varietäten, die am Ort ihrer Residenz gesprochen werden; dabei kann es sich je nach Umfeld um Standard- und/oder Non-Standardvarietäten handeln. Ebenso erreichen einzelne Varianten ihrer importierten Provenienzvarietäten auch die nicht migratorischen Sprecher:innen ihrer neuen residentiellen Umgebung (vgl. dt. ciao, Link).

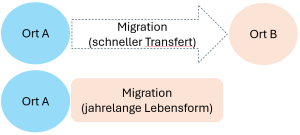

Es wäre allerdings zu einfach, Migration grundsätzlich als einen zeitlich schnell vorübergehenden Übergang von einem zu einem anderen Wohnort zu verstehen. Unter Umständen kann der Migrationsprozess jahrelang dauern, so dass das Leben in der Migration eine identitätsstiftende Bedeutung erhält; vgl. dazu die sprachbiographisch fundierte Untersuchung von D'Agostino 2021:

zwei prototypische Formen der Migration

Die biographische Räumlichkeit des Sprechers ist also von der sprecherunabhängigen Räumlichkeit der historischen Sprache und ihrer Varietäten zu unterscheiden, denn in den von historischen Sprachen geprägten Räumen leben in aller Regel (und nicht erst in der Gegenwart) Menschen miteinander, die sich als Individuen in ganz unterschiedlichen epistemischen Räumen bewegen:

Miteinander diverser Sprecher:innen im Raum historischer Sprachen

Im Vordergrund der Forschung stand lange und beinahe ausschließlich das prozedurale Wissen in Gestalt von Produktionsdaten (Äußerungen), aber für das richtige Verständnis der Variation ist auch das deklarative, metasprachliche Wissen unerlässlich. Es rückte mit dem Aufkommen der perzeptiven Linguistik und der sogenannten Laienlinguistik (vgl. Becker/Herling/Wochele 2024) in den letzten Jahren zunehmend ins Interesse der Sprachwissenschaft; perzeptive Studien gewähren einen Zugang zur kognitiven Fundierung von Varietäten (vgl. Krefeld/Pustka 2024a bzw. 2024b). Für geolinguistische Fragestellungen ergeben sich daraus ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. So liegt es nahe, die Emergenz neuer diatopischer Varietäten zu vermuten, wenn sich traditionelle Varietäten im Zuge von Gruppenmigration im Raum anderer historischer Sprachen etablieren; das ist im Rahmen der Arbeitsmigration aus Portugal, Spanien oder Italien nach Großbritannien, in die Schweiz, in die Benelux-Länder oder nach Deutschland oft geschehen. Perzeptionstests auf der Basis von Sprachproben der Inputdialekte einerseits und derselben Dialekte im (post)migratorischen Kontext andererseits sind ein geeignetes Instrument, um entsprechende Hypothesen zu untersuchen (vgl. zu einem sizilianischen Beispiel das kurze Referat von La Russa 2012 in Krefeld 2019as, Link). Auch im Gefolge von Migration entstandene Koiné-Dialekte, wie etwas das brasilianische Talian (vgl. Monachesi Gaio 2018), ließen sich perzeptiv gut auf das Gebiet der Inputdialekte, hier: auf das Veneto, abbilden. Einen substantiellen Beitrag kann der perzeptive Ansatz nicht zuletzt für das klassische (und ungelöste) Problem der Dialektgrenzen leisten: entsprechende Grenzen sollten nur da verortet werden, wo sie auch von den Sprechern wahrgenommen werden - und nicht nur dort, wo Wissenschaftler den Verlauf einzelner Isoglossen festgestellt haben. Im Projekt von Beatrice Colcuc (Colcuc in Vorbereitung) deutet sich an, dass die Beschränkung des Dolomiten-Ladinischen auf die Talschaften rund um das Sella-Massiv perzeptiv nicht aufrecht erhalten werden kann; es zeigt sich ebenso eine Sonderstellung des Nordens (Grödnerisch und Badiot) wie eine Erweiterung nach Süden und Osten (Cadore).

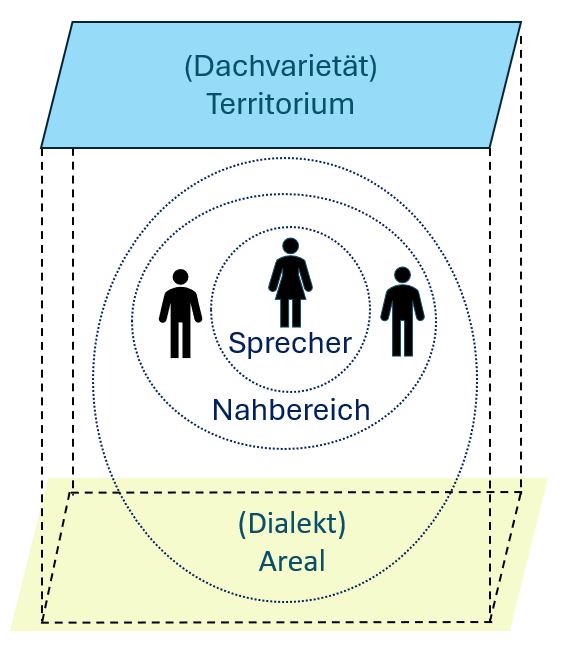

3. Die Romania als pragmatischer und medialer Raum des Sprechens

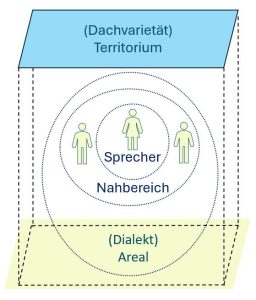

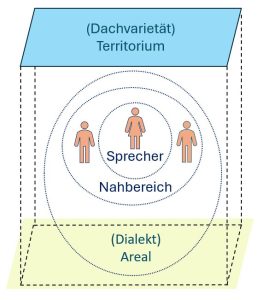

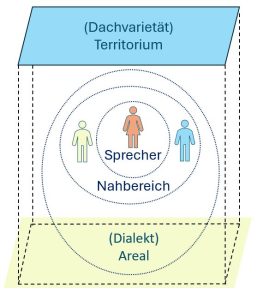

Eine sprecherorientierte Modellierung des Raums, wie sie in Kap. 2 vorgeschlagen wird, verlangt die Positionierung der jeweils forschungsrelevanten Informanten im Raum der historischen Sprachen, in dem, bzw. in denen sie sich bewegen. Wie der einzelne Sprecher sich dort jedoch kommunikativ einrichtet, ist a priori nicht klar; denn er konstruiert seinen je eigenen kommunikativen Raum durch die mehr oder weniger routinierte Verwendung der Varietäten und Sprachen, die in seinem Repertoire verfügbar sind; in diesem Sinn gibt es also auch eine spezifische Räumlichkeit des Sprechens.. Einen solchen individuellen Kommunikationsraum bezeichne ich als ‘Glossotop’; er bildet die kleinste Einheit aller geolinguistischen Arbeit. Glossotope können durch gestaffelte räumliche Horizonte7 organisiert werden, je nachdem wie groß die Reichweite der beherrschten Varietäten/Sprachen ist. Dabei ist es sinnvoll, als Kern einen Nahbereich zu präzisieren, in dem ausschließlich mit vertrauten Personen (Familie, Freunde, Kollegen) kommuniziert wird. Erst im oft institutionellen Horizont des Territoriums bestehen (in der Regel) Vorgaben, welche Varietäten/Sprachen benutzt werden müssen.

Räumliche Horizonte des individuellen kommunikativen Raums (Glossotop)

Aus dem Abgleich des Nahbereichs mit der arealen und territorialen Umgebung lassen sich Typen von Glossotopen ableiten, je nachdem ob das individuelle Repertoire Varietäten/Sprachen enthält, die im umgebenden Areal üblich bzw. im umfassenden Territorium implementiert sind oder nicht. Einige Typen werden in selbsterklärender Weise in den folgenden Schemata visualisiert; die Farben einer Figur repräsentieren die spezifischen Varietäten/Sprachen des Areals (gelb), Territoriums (blau) bzw. einer extraterritorialen Provenienz (orange):

Standardzentriertes Glossotop (Typ 1) |

Dialektzentriertes Glossotop (Typ 2) |

Immigratorisches Glossotop einer Gruppe |

Glossotop eines isolierten Migranten (Typ 4) |

Der Typ 3 (vielerorts wohl auch Typ 2) ist prekär; Typ 4 ist insofern ein Grenzfall, da er sich nicht über die Generationenschwelle hinweg verstetigen kann.

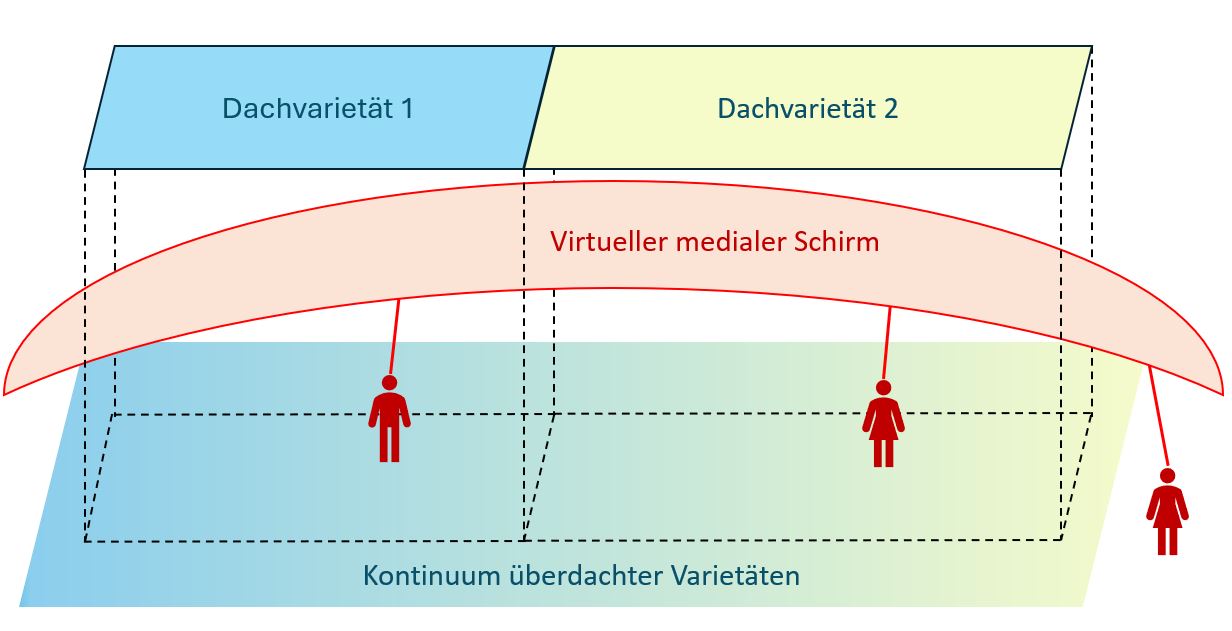

Im Vorhergehenden wurden die skizzierten Kommunikationsräume ausgehend vom Nahbereich skizziert, der traditionell ganz stark im Zeichen der Mündlichkeit, oder in der Diktion von Koch/Oesterreicher 1990, der Nähesprache unter Face to Face-Bedingungen steht. Diese Modellierung ist mittlerweile zu modifizieren, denn im Gefolge der medialen Revolution wird im Nahbereich sehr viel in der spontanen und standardfernen Schriftlichkeit der Messenger-Dienste kommuniziert. Darüber hinaus ist es möglich geworden sehr kostengünstig Videotelephonie zu nützen (vgl. Dienste wie FaceTime u.a.), die den Bedingungen der Face to Face-Kommunikation schon weitgehend entspricht. Diese Optionen der digitalen Medien bieten gewissermaßen einen Schirm, der zwar vollkommen unabhängig von den Raumverhältnissen der einzelnen historischen Sprachen funktioniert. Es ist jedoch unübersehbar, dass dieser virtuelle Kommunikationsschirm auf die sprachräumlichen Verhältnisse einwirkt. Im Einzelnen können die Folgen jedoch noch nicht genau eingeschätzt werden. Abgesehen von der offenkundigen Destandardisierung der Schriftlichkeit, die raumlinguistisch (noch?) nicht relevant ist, gibt es immerhin Indizien dafür, dass die allenthalben in sozialen Medien stark gebrauchten Dialekte und Kleinsprachen davon profitieren und womöglich sogar revitalisiert werden (vgl. Abb. 10, Typ 2). In jedem Fall ist es bedeutend leichter geworden, Migrationsvarietäten am Ort der Residenz (vgl. Abb. 11, Typ 3) aufrecht zu halten, da ihre Sprecher:innen in transnationale Netze eingebunden sind; das mag ihrer Kontinuität über die Generationsschwelle hinweg zugute kommen.

Sprecherverbindender medialer Schirm (Skype, FaceTime, Messenger Dienste usw.)

4. Adriatischer Epilog

Im vorliegenden Beitrag wurde ein parametrisiertes Modell des kommunikativen Raums skizziert; es beruht auf der Verschränkung von drei Instanzen, nämlich sozialen Konventionen (Sprache), Individuen (Sprecher:innen) und Interaktionen (Sprechen), die jeweils wiederum parametrisiert werden. Damit wird die Vorstellung einer direkt auf die Sprache zielenden Geographie, eben einer ‘Sprachgeographie’, die sich damit begnügt Sprachliches im Raum zu verorten (wie Landschaftsformationen, Wasserläufe, Siedlungen usw.), überholt. Die folgende Tabelle zeigt die Parameter im Überblick, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben:

| Räumlichkeit | Sprache | Territorialität |

| Arealität | ||

| Sprecher | Provenienz | |

| Residenz | ||

| Sprechen | Face to Face | |

| Medialität | ||

| Parameter zur Beschreibung kommunikativer Räume | ||

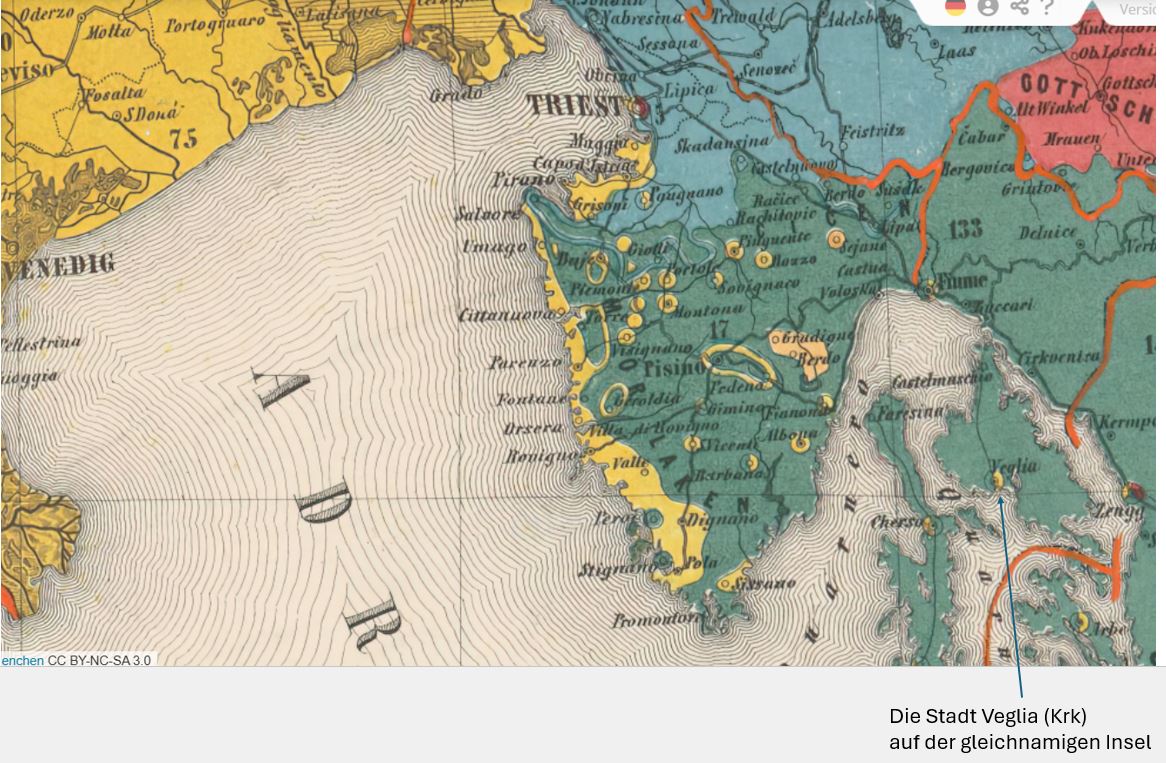

Der heuristische Wert der genannten Parameter lässt sich an einer nachgerade klassischen Arbeit der Romanistik illustrieren. Im Jahre 1906 erschien die Darstellung des so genannten Dalmatischen durch Matteo Bartoli (Bartoli 1906b). Wesentliche Materialgrundlage sind mündliche Erzählungen, die der Verfasser im Jahre 1898 bei einem älteren Informanten, Tuone Udaina (Antonio Udina), aus dem Hafenstädtchen Veglia (kroat. Krk) auf der gleichnamigen Insel durchgeführt hatte. Udaina war nach eigenem Bekunden der letzte Sprecher dieser vegliotischen Varietät, die er nicht als L1, sondern als L2 von seiner Großmutter gelernt und zum Zeitpunkt der Erhebung seit 20 Jahren nicht gesprochen hatte. Seine L1 war der venetische Dialekt einer sehr kleinen italienischen Sprachinsel in kroatischer Umgebung (Areal), wie der Ausschnitt der folgenden ethnographischen Karte (Czoernig 1857) zeigt, auf der das Dalmatische nicht als eigene Sprache notiert ist:

Ausschnitt aus Czoernig 1857 (Interaktive Quelle: https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de?page_id=133&db=232&tk=5179)

Udaina verfügte über ein vielsprachiges Repertoire; er konnte außer Vegliotisch und Venetisch (Areal) das Kroatische der Insel (Areal), hatte in der Schule die Schriftsprachen Deutsch und Italienisch (Medialität) des damals österreichischen Territoriums gelernt und durch seine Arbeit zudem Friaulisch erworben; ein wenig Kirchenlatein kam hinzu. Das Hin- und Herswitchen und Übersetzen zwischen diesen Varietäten war ihm selbstverständlich. Für Bartoli, dem es darum ging eine, und eben nur eine, Sprache zu beschreiben, waren das keine guten Voraussetzungen:

"ein schlechtes Subjekt! Er hat mehrere von den schlechten Eigenschaften gehabt, die man bei den Gewährsmännern nicht sehen will, dagegen sehr wenige gute. Er war zwar nicht ein Sprachgelehrter, aber - und das ist eigentlich noch ärger - ein vielfacher Sprachkenner." (Bartoli 1906b, 1, Spalte 23)

Das komplexe Sprachwissen des Informanten ist, mit anderen Worten, für die traditionelle Dialektologie ein Störfaktor. Es erklärt aber zahlreiche Varianten, die das Material kennzeichnen, und vor allem ist es aus heutiger Sicht vollkommen unangemessen, im skizzierten Sprachinselkontext des österreichischen Kronlands Dalmatien, überhaupt eine stabile und variationsarme Varietät zu erwarten. Vielmehr muss man in der Selbstdarstellung von Búbur, wie Udaina auch genannt wurde, das prototypische Beispiel einer laienlinguistischen Sprachbiographie avant la lettre sehen, in der der Sprecher sich im Szenario eines bereits vollzogenen, lokalen Sprachwechsels situiert. Philipp Barbarić 2015 hat diese kommunikationsräumliche Neubewertung pointiert formuliert:

"Erstens berichtet Udina über die Sprachen, die vor Ort gesprochen wurden, die er bei seinen Reisen in der Region verwendet hat und über die Sprachen, die in bestimmten Bereichen institutionalisiert waren. Dabei informiert er zweitens über Kommunikationssituationen, in die er eingebunden war und welche Varietäten dabei gesprochen wurden; vor allem erzählt er drittens von sich selbst und seinen Sprachen: von den Reisen und Wanderungen, die er unternommen hat, von seiner Kindheit und Schulzeit, von seinen Familienverhältnissen und seinem sozialen Netzwerk, von seinen Spracherwerbswegen und wie all dieses sein Sprachrepertoire geprägt hat - Udina erzählt seine Sprachbiographie im sozio-sprachlichen Kontext des österreichisch-ungarischen melting pots Ostadriaraum und rekonstruiert so seinen eigenen Kommunikationsraum." (Barbarić 2015, 15)

Zu vergleichbaren Einsichten gelangt man im übrigen wohl auch, wenn man die genannten Parameter zur Beschreibung kommunikativer Räume auf manche schriftliche Monumente der romanischen Sprachgeschichte, wie zum Beispiel auf die Straßburger Eide, anwendet. Auch hier ist es allem Anschein nach nicht adäquat die dokumentierte Sprache grundsätzlich im Sinne einer in sich konsistenten Varietät zu interpretiere: Der Text steht ganz und gar für sich, weder gehen ihm andere Texte voraus, noch hat er eine Schreibtradition begründet. Sprachlich passt er zu keinem der später einsetzenden altfranzösischen Schreibdialekte; es liegt also nahe, die singulären Varianten als idiolektale Besonderheiten der Verfassers und/oder des Schreibers zu interpretieren.

Bibliographie

- AIS = Jaberg, Karl / Jud, Jakob (1928-1940): Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, vol. 8 vol., Zofingen, Ringier [Reprint: Nendeln: Krauss 1971] (Link).

- Barbarić 2015 = Barbarić, Philipp (2015): Che storia che gavemo qua. Sprachgeschichte Dalmatiens als Sprechergeschichte, Stuttgart, Franz Steiner Verlag.

- Bartoli 1906b = Bartoli, Matteo Giulio (1906): Das Dalmatische. Altromanische Sprachreste von Veglia bis Ragusa und ihre Stellung in der apennino-balkanischen Romania, Wien, A. Hölder (Link).

- Becker/Herling/Wochele 2024 = Becker, Lidia / Herling, Sandra / Wochele, Holger (Hrsgg.) (2024): Manuel de linguistique populaire, Berlin, de Gruyter.

- Bokelmann 2021 = Bokelmann, Felix (2021): Varianzphänomene der Standardaussprache in Argentinien. Indizien aus Sprachproduktion und -perzeption, Tübingen, Narr.

- Colcuc in Vorbereitung = Colcuc, Beatrice (in Vorbereitung): Confini nel continuum? Percezione e rappresentazione della variazione linguistica nelle Dolomiti, München, LMU.

- Coseriu 1980 = Coseriu, Eugenio (1980): "Historische Sprache" und "Dialekt", in: Göschel, Joachim (Hrsg.), Dialekt und Dialektologie, Wiesbaden, Steiner, 106–122.

- Czoernig 1857 = Czoernig, Karl von (1857): Ethnographie der österreichischen Monarchie, Wien, K.-K. Hof-und Staatsdruckerei (Link).

- D'Agostino 2021 = D'Agostino, Mari (2021): Noi che siamo passati dalla Libia. Giovani in viaggio fra alfabeti e multilinguismo , Bologna, il Mulino.

- Doria 1989 = Doria, Mario (1989): Dalmatisch: Externe Sprachgeschichte, in: LRL III, 530-536.

- Doria 1989b = Doria, Mario (1989): Dalmatisch: Interne Sprachgeschichte, in: LRL III, 522-529.

- Gugenberger 2018 = Gugenberger, Eva (2018): Theorie und Empirie der Migrationslinguistik: mit einer Studie zu den Galiciern und Galicierinnen in Argentinien, Münster, LIT Verlag.

- Harjus/Meisnitzer 2024 = Harjus, Jannis / Meisnitzer, Benjamin (Hrsgg.) (2024): Representações e perceções das variedades portuguesas no mundo lusófono, Berlin, Lang.

- Kloss 1978 = Kloss, Heinz (1978): Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800 (1952), Düsseldorf, Schwann.

- Koch/Oesterreicher 1990 = Koch, Peter / Oesterreicher, Wulf (1990): Gesprochene Sprache in der Romania.[Romanistische Arbeitshefte 31], in: Tübingen, Niemeyer.

- Krefeld 2019ac = Krefeld, Thomas (2019): Über ‘Dächer’, ‘Schirme’ und Diversität – Sprachsoziologie im kommunikativen Raum, Version 3 (14.10.2019, 20:37), in: Korpus im Text, München, LMU (Link).

- Krefeld 2019ar = Krefeld, Thomas (2019): Der Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz (AIS) – ein Prototyp, in: Lehre in den Digital Humanities, München, LMU (Link).

- Krefeld 2019as = Krefeld, Thomas (2019): Räumlichkeit des SPRECHERS (vi) – Das Beispiel der Germania italiana, in: Lehre in den Digital Humanities, München (Link).

- Krefeld 2019i = Krefeld, Thomas (2019): Parameter zur Beschreibung des kommunikativen Raums. Lehre in den Digital Humanities. Version 7 (24.01.2019, 09:01 (Link).

- Krefeld 2020ad = Krefeld, Thomas (2020): Die Islamisierung Siziliens und der arabische Sprachkontakt, in: Lehre in den Digital Humanities (Link).

- Krefeld 2024a = Krefeld, Thomas (2024): Romània migratoria, in: Korpus im Text, Serie A, 107182, München, LMU (Link).

- Krefeld/Oesterreicher/Schwägerl-Melchior 2013 = Krefeld, Thomas / Oesterreicher, Wulf / Schwägerl-Melchior, Verena (Hrsgg.) (2013): Reperti di plurilinguismo nell'Italia spagnola — Hallazgos de plurilingüismo en la Italia española, Berlin / New York, De Gruyter.

- Krefeld/Pustka 2024a = Krefeld, Thomas / Pustka, Elissa (2024): A cognitive approach to language varieties, in: Meisnitzer/Harjus 2024, 37-56.

- Krefeld/Pustka 2024b = Krefeld, Thomas / Pustka, Elissa (2024): Uma abordagem cognitiva de variedades linguísticas, in: Harjus/Meisnitzer 2024, 57-77.

- La Russa 2012 = La Russa, Rosamaria (2012): Phonologische Untersuchung des sizilianischen Dialekts von Campofiorito (PA) im Rahmen der Migrationslinguistik, unveröffentl. Magisterarbeit, LMU, München.

- LRL = Holtus, Günter / Metzeltin, Michael / Schmitt, Christian (Hrsgg.) (1988-): Lexikon der romanistischen Linguistik, Tübingen, Niemeyer.

- Monachesi Gaio 2018 = Monachesi Gaio, Mario Luis (2018): L’italiano in Brasile, in: Thomas Krefeld & Roland Bauer (a cura di), Lo spazio comunicativo dell’Italia e delle varietà italiane. Korpus im Text. Versione 4, online, LMU (Link).

- Muljačić 1989 = Muljačić, Žarko (1989): Über den Begriff Dachsprache, in: Status and Function of Languages and Language Varieties, Berlin/New York, de Gruyter, 256-275.

- Muljačić 2000 = Muljačić, Žarko (2000): Das Dalmatische. Studien zu einer untergegangenen Sprache, Wien.

- Quesada Pacheco 2024 = Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2024): L’español/le castellan en Amérique, in: Becker u.a., 295-316.

- Schuchardt 1900 = Schuchardt, Hugo (1900): Über die Klassifikation der romanischen Mundarten. Probevorlesung gehalten zu Leipzig am 30. April 1870, Graz, Styria (Link).

- Schütz/Luckmann 1979 = Schütz, Alfred / Luckmann, Thomas (1979): Strukturen der Lebenswelt, vol. 1, Frankfurt am Main.

- Tagliavini 1973 = Tagliavini, Carlo (1973): Einführung in die romanische philologie: aus d. Italien. übertr. von Reinhard Meisterfeld und Uwe Petersen, München, Beck.